ホフステードの6次元モデルで読み解く 外国人材オンボーディングとグローバル文化の融合

はじめに

日本市場では少子化の進行と採用競争の激化により、企業の人材確保がこれまで以上に困難になっています。こうした状況下で、海外からの多様な人材を採用し、活用することが、組織の成長を左右する重要なカギとなっています。一方、現代のグローバル経済においては、外国人材を受け入れる際に、文化的背景や価値観の違いがオンボーディング(新規採用者の早期定着・活用)の大きなハードルとなることもしばしばです。

そこで注目されるのが、企業全体の文化を変革するためのDE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)の考え方です。単なる採用活動にとどまらず、組織内で多様性を活かし、公平性を保ち、互いを尊重する風土を育むには、社員同士の「共感力」が欠かせません。共感力を高めるプロセスとしては、まず自分自身の文化的背景や思考パターン(セルフアウェアネス)を見直し、次に他者の背景や価値観を正しく理解するための情報収集が求められます。

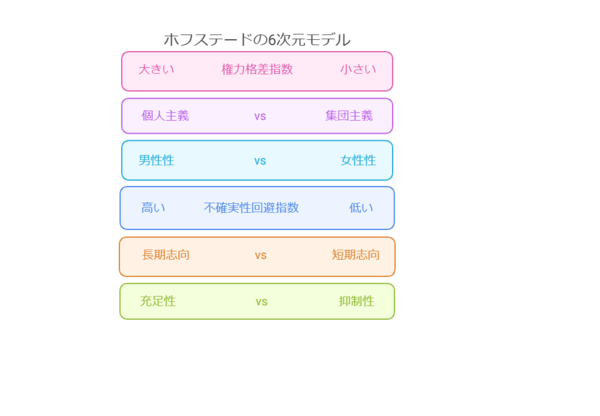

こうした異文化のギャップを客観的に捉えるためのモノサシとして有用なのが、「ホフステードの6次元モデル」です。各国の文化を6つの指標で数値化するこのモデルを活用すれば、外国人材との間にどのような文化的ギャップが存在し、それをいかにオンボーディングに活かすかを明確に把握できるでしょう。

本記事では、ホフステードの6次元モデルの基本から、具体的な各指標の詳細、そして外国人材の定着・活躍を促すための実践的な事例までを詳しく解説していきます。ぜひ最後までご覧いただき、人材採用・育成の新たな視点としてお役立てください。

目次[非表示]

- 1.はじめに

- 2.ホフステードの6次元モデルとは?

- 3.6次元モデルの各指標の解説

- 3.1.権力格差

- 3.2.個人主義 vs. 集団主義

- 3.3.男性性 vs. 女性性

- 3.4.不確実性回避

- 3.5.長期志向 vs. 短期志向

- 3.6.充足的 vs. 抑制的

- 4.各次元の詳細解説と日本企業における外国人材オンボーディングへの活用

- 4.1.権力格差の理解と活用

- 4.2.個人主義 vs. 集団主義の違いを活かす

- 4.3.男性性 vs. 女性性のバランスの取り方

- 4.4.不確実性回避の考慮

- 4.5.長期志向 vs. 短期志向の調整

- 4.6.充足性 vs. 抑制性の視点

- 5.ホフステードの6次元モデルの活用方法と具体的事例

- 5.1.組織・経営戦略への応用

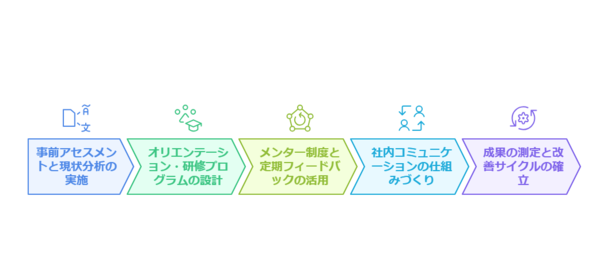

- 5.2.1. 事前アセスメントと現状分析の実施

- 5.3.2. オリエンテーション・研修プログラムの設計

- 5.4.3. メンター制度と定期フィードバックの活用

- 5.5.4. 社内コミュニケーションの仕組みづくり

- 5.6.5. 成果の測定と改善サイクルの確立

- 5.7.実践事例の紹介

- 6.まとめ

- 7.さいごに

ホフステードの6次元モデルとは?

モデルの概要と歴史

ホフステード博士が提唱した6次元モデルは、1960年代にIBMでのグローバルな調査を発端に、各国の文化的傾向を数値化・比較する手法として確立されました。

研究背景

数十年にわたるデータ収集と分析を経て、60か国以上、150名以上の専門家のネットワークを基盤に、各国の文化の違いを客観的に捉えることが可能となりました。

信頼性と実績

世界中の企業や政府機関で採用され、グローバルな人材育成、マーケティング戦略、異文化トレーニングなど、幅広い分野で活用されています。

6次元モデルの各指標の解説

ホフステードの6次元モデルは、以下の6つの指標から成り立っています。各指標は、国や組織の文化的傾向を定量的に示すため、異文化間のギャップを可視化する上で有用です。

権力格差

【定義】

組織や社会において、権力の不平等がどれだけ容認されるかを測定。

【例】

権力格差が高い国(インドネシア、メキシコ)は、上下関係が明確で、上位者の指示が絶対視される傾向がある。一方、権力格差が低い国(オランダ、スウェーデン)では、フラットな組織構造が一般的です。

個人主義 vs. 集団主義

【定義】

個人の自由や自己実現を重んじるか、集団や共同体への帰属意識を重視するかの度合い。

【例】

アメリカは個人主義が強く、個人の成果や自己表現が評価される。一方、日本や韓国は集団主義が根強く、チームや家族の調和が重要視されます。

男性性 vs. 女性性

【定義】

成果や競争を重視する「男性性」の傾向と、協調や生活の質を重視する「女性性」の傾向を示す。

【例】

日本やドイツは男性性の傾向が強く、成果主義や競争が奨励される。一方、スカンジナビア諸国は女性性の傾向が強く、福祉や生活の質が重視される。

不確実性回避

【定義】

不確実な状況に対する耐性や、リスク・変化への対応力を測る。

【例】

日本やギリシャは不確実性回避性が高く、厳格なルールや手続きが好まれる。一方、シンガポールやアメリカは比較的不確実性回避性が低い傾向で、柔軟な対応が可能です。

長期志向 vs. 短期志向

【定義】

長期的な視野に立った戦略や計画性と、即時的な成果を追求する傾向を比較。

【例】

日本や中国は長期志向が強く、計画的な取り組みや忍耐力が求められる。対して、アメリカは短期志向が強く、スピーディな成果が重視される傾向にあります。

充足的 vs. 抑制的

【定義】

人生における欲求の発露や自由さ、楽しみの追求をどの程度容認するかを評価。

【例】

ラテンアメリカ諸国は充足的な傾向が見られ、自由な表現や楽しみが重視される。逆に、東アジア諸国は抑制的で、規律や節度が強調される傾向があります。

各次元の詳細解説と日本企業における外国人材オンボーディングへの活用

外国人材のオンボーディングにおいて、各指標ごとの文化的ギャップや期待の違いを理解することは極めて重要です。以下に、具体的な活用例とともに各次元の詳細な解説を行います。

権力格差の理解と活用

▽日本企業の現状

伝統的な日本企業は、上司と部下の明確な上下関係、年功序列や役職に基づくヒエラルキーが根強いです。

▽外国人材の視点

多くの外国人材は、フラットでオープンなコミュニケーションを好み、意見交換や自発的な提案を重視します。

▽オンボーディングの実践例

- 初期研修で、各国の権力格差に関するケーススタディを実施し、自社のヒエラルキーの特徴とその背景を共有する。

- メンター制度を導入し、上司との一方通行の指示ではなく、双方向のコミュニケーションを促す仕組みを構築する。

- 具体的な数値データを基に、国別の権力格差の違いをグラフやチャートで視覚的に示すことで、理解を深める。

個人主義 vs. 集団主義の違いを活かす

▽日本企業の特徴

日本ではチームワークや和を重んじる文化が根付いており、組織内での協調性が求められます。

▽外国人材のニーズ

一方、海外の人材は個々の意見や個人の能力を重視する場合が多く、自己主張を積極的に行う傾向があります。

▽オンボーディングの実践例

- 個々の強みや経験を活かすために、初期のオリエンテーションで自己紹介セッションを設け、各人のバックグラウンドやスキルを共有する。

- チームビルディングのワークショップを実施し、個人のアイディアとチーム全体のシナジーを両立させる方法を検討する。

- 部門横断的なプロジェクトやペアワークを通じ、個人の創造性と集団の調和を実感できる環境を整える。

男性性 vs. 女性性のバランスの取り方

▽評価基準とフィードバック

競争や成果を重視する「男性性」の文化と、協力や生活の質を重視する「女性性」の文化とのバランスは、外国人材のモチベーションに直接影響します。

▽オンボーディングの実践例

- 評価制度の透明化を図り、業績評価だけでなく、協働やチーム貢献度も評価対象とする。

- 初期研修の中で、異なる文化背景の中での成功事例を紹介し、どのような評価基準が用いられているかを具体的に示す。

- フィードバックの際、個々の価値観に合わせたアプローチ(例:直接的なフィードバックと、間接的なコミュニケーションの両方)を取り入れる。

不確実性回避の考慮

▽日本企業のリスク管理

日本企業では、不確実性への備えとして、詳細なルールやマニュアルが整備されていることが多いです。

▽外国人材のアプローチ

海外からの人材は、変化を柔軟に受け入れ、チャレンジ精神旺盛な傾向があります。

▽オンボーディングの実践例

- オリエンテーションの中で、リスク管理の基本や企業が採用しているプロセスについて、数値データや事例を交えて説明する。

- 「失敗から学ぶ」ワークショップを開催し、過去のトラブル事例やその解決プロセスを共有することで、恐れずにチャレンジできる環境作りを促す。

- 柔軟な思考を育むための社内イベントや、アイディアソンを定期的に実施する。

長期志向 vs. 短期志向の調整

▽ビジョンの共有

日本企業は、伝統的に長期的な視点で事業を展開してきたため、明確な中長期計画が存在します。

▽外国人材の期待

外国人材は、即戦力として短期的な成果を求めるケースが多く、初期の成果を早期に確認したいというニーズがあります。

▽オンボーディングの実践例

- オリエンテーションで、企業の長期ビジョンと同時に、初期段階で達成すべき具体的な短期目標を明示する。

- キャリアパスや成長計画の説明会を実施し、短期成果と長期的なキャリア形成の両面から支援する仕組みを導入する。

- 定期的な1on1ミーティングを通じ、各社員の進捗を確認し、短期目標と長期ビジョンの両立を図る。

充足性 vs. 抑制性の視点

▽働き方の多様性

外国人材は、ワークライフバランスや働く環境において、自由度や創造性を重視する傾向が強いです。

▽日本企業の現状

一方、日本企業では、業務プロセスや規律、秩序が重視される傾向があり、柔軟性が課題となることがあります。

▽オンボーディングの実践例

- オフィス環境の改善や、フレックスタイム制、リモートワークの導入など、柔軟な働き方を促進する制度の説明を充実させる。

- 社内の福利厚生や、ストレスマネジメントに関するセミナーを実施し、社員が自らの生活の質を向上させられる取り組みを共有する。

- 異文化交流イベントやランチミーティングなど、日常的にリラックスできるコミュニケーションの場を設けることで、外国人材が自社の雰囲気に早く馴染めるよう支援する。

ホフステードの6次元モデルの活用方法と具体的事例

組織・経営戦略への応用

ホフステードの6次元モデルをオンボーディングの一環として取り入れることで、企業内の文化的ギャップを明確にし、組織改革の基盤とすることが可能です。

▽事例紹介

ある大手製造業では、海外拠点との連携強化のため、モデルを活用した研修プログラムを実施。初期研修で各国の文化的特性を学び、その後、現場でのトラブルシューティングの事例検証を行い、定期的なフィードバックを取り入れた結果、部門間のコミュニケーションが大幅に改善されました。

▽活用方法

- 各指標の数値データを基に、自社の強みと弱みを洗い出し、現状の文化的ミスマッチを可視化する。

- ワークショップやディスカッションセッションを開催し、外国人材と既存社員が互いの視点を共有できる場を設ける。

- 定量的な評価指標を設定し、オンボーディング後の効果測定を実施する。

1. 事前アセスメントと現状分析の実施

▽自社の文化診断

「権力格差指数」「個人主義対集団主義」「男性性対女性性」「不確実性回避指数」「長期志向対短期志向」「充足性対抑制性」といった各指標に基づくアンケートやインタビューを実施し、組織内の文化傾向を数値化します。

【例】社員に対して「上司への意見表明のしやすさ」や「短期成果と長期ビジョンのバランス」など、具体的な質問項目を設定し、自社の強みと課題を把握する。

▽外国人材の文化背景調査

各外国人材が所属する国のホフステード指標(例:現地の権力格差指数や個人主義対集団主義の平均値)と自社のスコアとのギャップを可視化します。

【例】採用前に、対象国の各指標の数値を提示し、オンボーディング時にその違いを共有することで、具体的な文化のギャップを認識します。

2. オリエンテーション・研修プログラムの設計

▽ケーススタディやシミュレーション

実際の事例をもとに、各指標(例えば、権力格差指数の違いがどのようにコミュニケーションに影響するか)を検討するケーススタディを実施します。

【例】 上司と部下の間で「部下が遠慮しすぎたために業務改善の提案が出せなかったケース」を題材に、グループディスカッションでその背景を探る。

▽ロールプレイングセッション

異なる文化背景を持つ社員同士で役割を入れ替え、実際のコミュニケーションを体験することで、例えば日本企業特有のヒエラルキー(権力格差指数が高い状態)と、よりフラットな組織文化の違いを実感します。

【例】 上司役と部下役に分かれ、上司からの指示と部下からの意見表明をシミュレーションした後、どのようなフィードバックが有効かを検証するセッションを実施します。

▽文化理解ワークショップ

各指標ごとにテーマを設け、外国人材と日本人社員が自国の文化との違いをグループディスカッションで議論します。

【例】 個人主義対集団主義に焦点を当て、自国と日本企業の文化的違いについて意見交換し、どのように両者を融合させるかを模索します。

3. メンター制度と定期フィードバックの活用

▽個別メンタリング

文化や業務の壁に直面しやすい外国人材に対して、現地文化に詳しい先輩社員や文化コンサルタントをメンターとして配置します。

具体例として、定期的な1on1ミーティングを設け、例えば「不確実性回避指数」に基づく不安感について具体的なアドバイスを行います。

▽定量的・定性的フィードバック

オンボーディング期間中に、各指標に基づいた自己評価や上司からの評価を実施し、数値としてフィードバックします。

【例】 「個人主義対集団主義」の視点から、自己主張が適切に行われているかどうかをアンケート化し、改善ポイントを明確にします。

4. 社内コミュニケーションの仕組みづくり

▽オープンなディスカッション環境

従来の上下関係にとらわれず、意見交換が活発になるよう、社内SNSやカジュアルミーティングの場を設けます。

【例】 オンラインフォーラムで「各国の文化的特徴」と「自社の特徴(例:不確実性回避指数や長期志向対短期志向)」をテーマにディスカッションを促進します。

▽異文化交流イベント

定期的なランチミーティングや国際交流会を開催し、外国人材が自国の文化(例:充足性対抑制性の価値観)を紹介するイベントを実施します。

【例】 「カルチャーデー」を開催し、外国人材が自国の食文化や習慣を紹介することで、自然な形で文化理解と共感力を高めます。

5. 成果の測定と改善サイクルの確立

▽定期的なアセスメント

オンボーディング後に、CWQアセスメントなどのツールを用いて、外国人材の文化的適応度やコミュニケーションの円滑さを定量的に評価します。

【例】 半年ごとに「権力格差指数」「不確実性回避指数」などの項目に基づいたアンケート調査を実施し、改善前後の変化を確認します。

▽PDCAサイクルの実施

評価結果に基づき、オンボーディングプログラムや社内研修の内容を見直し、継続的に改善する仕組みを導入します。

【例】 評価結果から明らかになった課題をもとに、各部署でディスカッション会を開催し、具体的な改善策を現場で実行する。

実践事例の紹介

【製造業A社の取り組み】

A社では、海外拠点との連携強化のため、ホフステードの6次元モデルに基づいた異文化研修を実施。初期研修で外国人材に対して自社の「権力格差指数」や「不確実性回避指数」の特徴を解説し、現場でのコミュニケーションの注意点をシミュレーションで体験。結果として、海外拠点とのトラブルが減少し、信頼関係が向上しました。

【IT企業B社のオンボーディング】

B社は、海外から採用したエンジニアに対して、入社初月に文化理解ワークショップを実施。グループディスカッションとロールプレイングを通じ、各国の文化的特徴(例:「個人主義対集団主義」や「長期志向対短期志向」)を学習。その後、定期的な1on1ミーティングで進捗確認を行い、数値で適応度を評価する仕組みを導入。これにより、エンジニアの定着率が向上し、社内のコミュニケーションが活性化しました。

まとめ

▽外国人材オンボーディングと文化的ギャップ

異なる文化的背景や価値観を持つ外国人材を受け入れる際、日本企業では年功序列やヒエラルキーなど独自の慣習が障壁となりがち。ホフステードの6次元モデルを活用すると、こうした文化的差異を「見える化」し、ギャップを客観的に把握できる。

▽ホフステードの6次元モデルの基礎

- 権力格差指数

- 個人主義 vs. 集団主義

- 男性性 vs. 女性性

- 不確実性回避指数

- 長期志向 vs. 短期志向

- 充足性 vs. 抑制性

これらの指標を理解し、各国・各個人の価値観を数値データや事例を交えて把握することで、オンボーディング時のコミュニケーションがスムーズになる。

▽実践的な活用方法

- 事前アセスメントで自社の文化と外国人材の文化背景を数値的に把握。

- オリエンテーションや研修でケーススタディやロールプレイングを行い、実際の業務シーンを想定した異文化対応を体感。

- メンター制度や定期的なフィードバックにより、外国人材が壁に直面した際のサポート体制を整える。

- PDCAサイクルによる継続的な改善で、オンボーディング施策の効果測定と組織文化の見直しを実施。

- DE&I推進の要としての共感力

多様性を受け入れ、公平性を担保し、誰もが活躍できる組織を実現するためには、まず自分自身の文化的バイアスに気づき、他者の背景や価値観に共感する力が欠かせない。

▽具体的なアクションプラン

1.セルフアウェアネスから始める

まずは自社の文化や個々人の固定観念を把握するところからスタート。ホフステードの6次元モデルに照らし合わせることで、具体的な強みや改善ポイントが見えてきます。

2.研修・教育制度の見直し

新たに外国人材を採用する予定がなくても、組織全体のコミュニケーション活性化やリーダーシップ強化に役立つ異文化トレーニングやワークショップを積極的に取り入れ、既存社員の視野拡大を図りましょう。

3.社内の仕組みづくりへの反映

メンター制度やフレックスタイム、リモートワークなど、柔軟性の高い働き方を整備することで、外国人材だけでなく多様なバックグラウンドを持つ全社員が力を発揮しやすい環境を作りましょう。

4.継続的な評価と改善

オンボーディングや社内研修の効果を定期的に振り返り、必要に応じて手法をアップデートする。定量的な指標(定着率やアンケート結果)を活用し、成果を可視化しながら改善を重ねることが大切です。

さいごに

グローバル化がますます進む現代において、多様な人材を受け入れ、真の共創を目指すためには、お互いの文化的背景や価値観を理解する姿勢が欠かせません。ホフステードの6次元モデルは、その第一歩として大きな助けとなるはずです。

今後も外国人材との協働に関心をお持ちの方や、社内文化の変革に取り組む方々のお役に立てれば幸いです。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。皆さまの組織づくりがより豊かで実りあるものとなりますよう、心より応援しております。

当社では外国人採用のご支援はもちろん、外国人と日本人が協働し、双方が活躍していく組織文化形成のご支援(情報提供や研修など)も行っております。

外国人材の定着・活躍に関してのお悩みや研修の実施をご検討の際は、下記サービスもご確認頂けますと幸いです。