【経営・人事担当必見】1on1が浸透しない5つの要因と成果に繋げる5ステップ

はじめに

時代背景と1on1の注目度

近年、DX化やリモートワークの普及により、働き方が大きく変わりました。これまではオフィスに集まることで自然に行われていた「コミュニケーション」や「進捗確認」が、リモートワークでは容易にできなくなり、意識的に対話の場を設ける必要が出てきました。

そうした状況下で改めて注目されているのが、「1on1(ワン・オン・ワン)」です。上司と部下が定期的・継続的に対話することで、従業員エンゲージメントを高め、離職防止やモチベーションアップを図れると期待されています。

一方で、1on1を導入する企業が増えているにもかかわらず、「期待したほど成果を感じられない」という声が多く上がっているのも事実です。リクルートマネジメントソリューションズが行った調査 (1on1ミーティング導入の実態調査)でも、企業の7割近くが1on1に取り組んでいる一方、「十分に機能している」と回答した割合は多くはないという結果が示されています。

- 1on1を実施しても定着せず形骸化する

- 部下が本音を言ってくれない

- 上司がただの業務報告面談にしてしまい、成長につながらない

こうした悩みを抱えている経営層・人事担当者の皆さまも多いのではないでしょうか。

本記事では、1on1がうまくいかない要因と、それを乗り越えるための具体的ステップ(ロードマップ)を解説します。

目次[非表示]

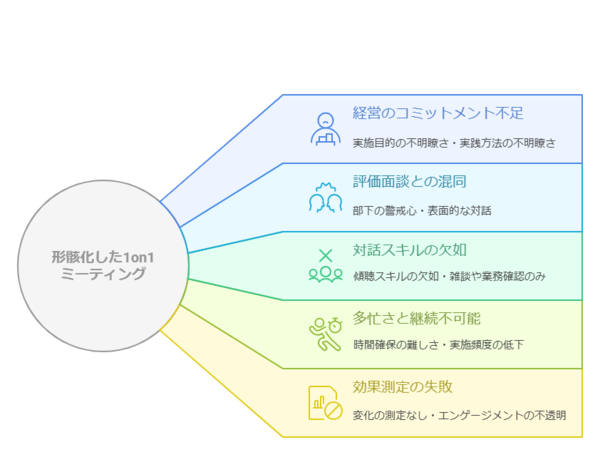

1on1がうまくいっていない組織の特徴

まずは、1on1を導入しても形骸化しやすい組織の特徴を見てみましょう。

▼形だけ導入し、経営のコミットが弱い

- 経営陣が「やれ」とは言うものの、実施目的や実践方法、期待成果が不明瞭。

- 結果として、現場の管理職・リーダーが「どこに向かい、どう進めればいいのか?」と戸惑う。

▼評価面談と混同し、心理的安全性が低い

- 「この場で言ったことが評価や査定に響くかも…」と部下が警戒し、本音を言わなくなる。

- 上司側も「目標達成度の確認」ばかりを優先し、対話が表面的になる。

▼管理職の対話スキル不足

- 傾聴・質問・フィードバックといった基本スキルを学ぶ機会がない。

- 「雑談や業務確認だけ」「説教・指示型」になり、建設的な対話が発生しない。

▼多忙により継続できない・仕組み化されていない

- 1on1を行う時間を確保できず、実施頻度が下がる。

- モニタリングや実施状況の共有がなく、いつの間にか消滅している。

▼効果測定や振り返りが機能しない

- 「やりっぱなし」で、どんな変化があったのかを測定していない。

- 従業員エンゲージメントがどう推移したのか、どんな課題が解決したのかが不透明。

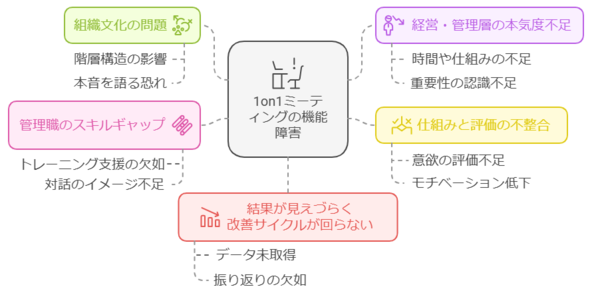

なぜ1on1が正しく機能しないのか?

次に、こうした形骸化を招く背景を5つ挙げます。上記特徴と合わせて考えれば、どこに課題が潜んでいるのかがよりクリアになります。

▼組織文化の問題

- 階層構造が強く、上下関係が硬直していて「失敗の共有や弱みの打ち明け」がしづらい。

- 「本音を語る=評価が下がる」といった恐れが先行し、対話の質が浅くなる。

▼経営・管理層の本気度不足

- 「1on1は大事」と表明しつつも、実行のための時間・仕組み・研修費用を捻出しない。

- 忙しい業務の合間に押し込まれ「やらなくても問題ない仕事」のように扱われる。

▼管理職のスキルギャップ

- 組織や人事からのトレーニング支援がなく、管理職が独学で試行錯誤している。

- 自身も受けたことがなく「どんな対話が望ましいのか」をイメージしづらい。

▼仕組みと評価の不整合

- 1on1を通じて部下の意欲や行動変容を促そうとしても、実際の評価は「定量目標の達成度のみ」になる。

- 対話を重視した結果が評価に反映されず、上司・部下ともにモチベーションが下がる。

▼結果が見えづらく改善サイクルが回らない

- 実施しただけで終わり、データを取らない・振り返りの場を設けない。

- さらに上位の経営層や人事がフィードバックを受け取る仕組みもなく、手応えがないまま終了。

1on1を正しく機能させるためのロードマップ

ここからが本記事の“魂”となる部分です。1on1を成果につなげるために必要な手順を具体的に解説します。「どこから着手すればよいのか」「どんなステップを踏むのが望ましいのか」をイメージしながら読み進めてください。

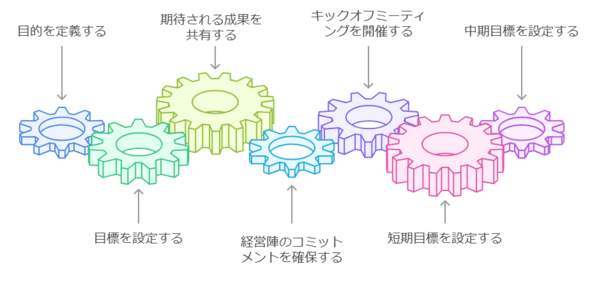

ステップ1:目的とゴールを明確化する

(1) 経営層が「なぜ1on1が必要か」を言語化する

具体的な目指す姿を描く

例:「エンゲージメントを高め、離職率を下げたい」「部下のキャリア形成を後押しして、生産性向上につなげたい」など。

漠然と「対話が大事」と語るのではなく、1on1が最終的にどのような成果(数値・行動変容)につながるかを言語化する。

数値目標も設定する

例:離職率を○%改善、サーベイスコアを○点向上、定性評価として「中途入社社員の定着度アップ」「チャレンジ提案件数の増加」なども組み合わせる。

(2) 期待する成果を社内に共有する

「何のためにやるのか」を管理職・部下両方に周知

「言わなくてもわかっているはず」は禁物。1on1導入の背景・目標を噛み砕き、全メンバーに浸透させる。

徹底した対話が文化を変える

1on1の本質は「組織の当たり前を変える」ことにある。上司と部下が話し合うことで業務の質を高めるだけでなく、心理的安全性や相互信頼を醸成する機会であることを丁寧に説明する。

(3) それを支える経営陣のコミットメント

経営トップの強いメッセージ発信

1on1を「組織としての最優先課題」の一つに位置づけ、時間確保や研修予算など必要なリソースを後押しする。

「定着までやり抜く」という姿勢を示す

導入初期は、忙しさや抵抗感で管理職やメンバーが負担に感じることもある。そこを「我々は本気で取り組む」という姿勢で支えるのが経営陣の役割。

▼実践イメージ▼ーーーーー

キックオフミーティングの開催 経営層・人事担当者が集まり、「1on1の目的」「求めたい変化」をA4一枚に明文化。その後、全管理職・リーダーに向けてオンライン・オフラインで共有する。

ーーーーー

短期・中期のゴール設定

例:短期目標:離職率を○%に抑える、上司との面談満足度をサーベイで○点向上

中期目標:部下の主体的なキャリア提案数を増やす、1on1がチームの学習文化を高める仕組みになる

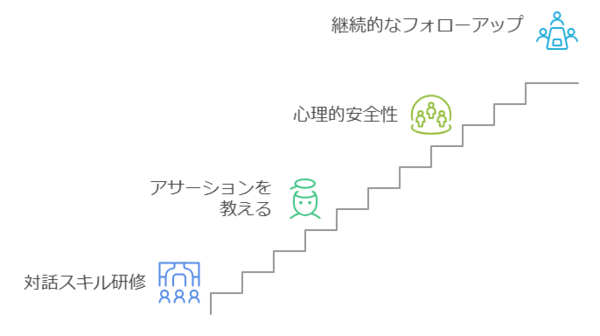

ステップ2:管理職のスキルとマインドセットを醸成する

1on1の質を決定づけるのは、管理職の「対話力」と「対話に臨む姿勢」です。単なる業務連絡で終わらず、部下の成長を引き出す場にするためには、以下の取り組みが欠かせません。

(1) 対話スキル研修の実施

「傾聴」「質問」「フィードバック」の3つが1on1の中核スキル。コーチングやアクティブリスニング、アサーティブコミュニケーションやフィードバック技術などを体系的に学ぶ研修を行う。

研修は座学だけでなく、ロールプレイやケーススタディを取り入れ、管理職同士が体感しながら学べるようにする。

(2) アサーション(建設的に伝える技術)を教える

「事実・感情・提案」をセットにして伝えるフレームワーク

「○○という事実に対して私はこう感じている。だから△△してみようと思うが、どう思う?」と具体的かつ客観的にコミュニケーションする。

相互リスペクトの文化づくり

上司が部下へ一方的に説教・指示するのではなく、「対等な意見交換の場」であることを常に意識する。

(3) 心理的安全性を担保するためのアクション

評価と切り離す、と明確に示す

「ここで話したことがすぐ査定に影響しない」というルールを上司が自ら発信し、部下の安心感を高める。

上司自ら失敗や弱みをオープンに共有する

「完璧な上司だからこそ怖い」という構図を解消する。上司も自分の失敗談や苦手分野を語り、部下との距離を近づける。

(4) 継続的なフォローアップ

管理職同士の定期フォーラム

月1回などのペースで、1on1実施時の困りごとや成功事例を共有し合う場を設ける。

外部コーチや人事担当者のサポート

困ったらいつでも相談できる窓口を設け、対話スキルをブラッシュアップし続けられる体制を整える。

▼実践イメージ▼ーーーーー

スキル研修→ロールプレイ:実際に上司役・部下役になって1on1を想定し、交互に演習。終わったらフィードバックし合う。

管理職サポートチーム:社内や外部のコーチ・人事担当者が伴走し、管理職が困ったときに相談できる窓口を用意する。

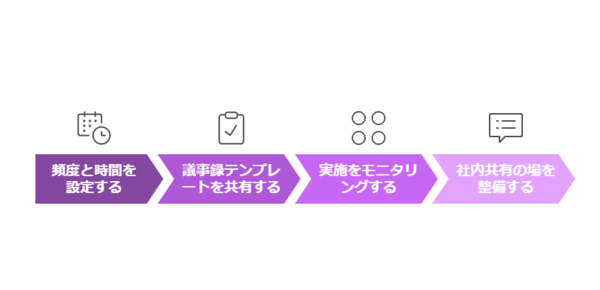

ステップ3:仕組みの整備と実行ルールの徹底

(1) 1on1の頻度と時間を事前に設定する

月1回30分/隔週20分など、無理なく続けられる頻度を決める

部署の業務負荷や在宅勤務状況なども考慮しながら、組織統一の基本ルールを決めるとよい。

カレンダーで「1on1枠」を死守

忙しいほど、スケジュール管理が重要。チーム全員で「この時間は1on1優先」という共通認識を持ち、会議や飛び込み業務に侵食されないようにする。

(2) 簡易的な議事録(フォーマット)を共有する

「何を話したか」「次回のアクション」を可視化

シンプルなテンプレート(GoogleドキュメントやExcelなど)を使い、部下と上司の双方が随時更新できる状態にしておく。

情報蓄積で継続的な対話が深まる

前回の話題を踏まえて今回の話をする、という流れが自然にできるようになる。

(3) スケジュールと実施状況をモニタリング

定期レポートやダッシュボードを活用

人事や経営層が、部署ごとの1on1実施率や回数をざっくり把握。あまりに実施されていない部署へはピンポイントでサポートを入れる。

過度な管理で息苦しくならないよう留意

「本当にやっているか?」の詰問になりすぎると逆効果。あくまでサポートや改善のためのモニタリングであることを伝える。

(4) 社内情報共有の場を整備

管理職間のコミュニティやチャットチャンネル

「この質問フレームワークが使いやすかった」「こういうタイプの部下にはこう接するのが効果的だった」などリアルタイムで情報交換できるようにする。

ノウハウを見える化し、属人化を防ぐ

「あの上司だけがうまくやっている」のではなく、組織全体で成功事例を蓄積することで管理職の総合力を底上げ。

▼実践イメージ▼ーーーーー

運用ルール化 1on1の実施日は部下側にも通知し、双方がそのための準備をしておく。議事録は必ずつけておき、上司・部下で確実に共有することが重要です。

管理職コミュニティ 同じ部署の管理職同士、SlackやTeamsのチャンネルで「この質問フレームワークは使いやすい」「ちょっと厳しい事実を伝えるときに気をつけること」などをシェア。

ステップ4:評価制度・組織文化との整合性を図る

(1) 1on1を評価面談と切り離す運用を明示

「ここでのやりとりは直接査定しない」と宣言

部下が「どうせ上司に言っても評価が下がるかも…」と萎縮しないよう、明文化して社内に周知する。

しかし最終的には成長に結びつき、結果が評価される

1on1を通じて部下がスキルアップし、成果を出していけばそれはポジティブな評価に繋がる。「査定の場ではないが、長期的に見れば必ずプラスになる」という理解を促す。

(2) “失敗を許容し、チャレンジを歓迎する”文化づくり

経営層が率先して「挑戦して失敗しても良い」と示す

言葉だけでなく、実際に失敗した人をフォローしたり、前向きに称賛するエピソードを社内で共有する。

1on1で失敗談を共有しても責めない

問題を指摘し合うのではなく、「どうすれば次はうまくいくか?」という未来志向で部下と一緒に解決策を考える。

(3) エンゲージメントを重視する評価指標の検討

チームビルディングや部下の成長支援を評価項目に組み込む

定量的な目標達成度だけでなく、1on1を通じていかに部下のモチベーションを高められたか、どのように風土をつくれたかを考慮する。

離職率やサーベイスコアも評価の一部に

たとえば、管理職のKPIに「チームの離職率」や「従業員エンゲージメントスコア」を入れることで、短期的な成果だけではなく、組織の健康度にも配慮したマネジメントを促す。

(4) 長期的ビジョンとの接続

5年後・10年後の理想像を描き、周知する

「自律的に学習し合う組織」「心理的安全性が高く、多様な意見が出てくる組織」など、長期的な

人材育成・文化目標と1on1を紐づける

目先の成果だけでなく、持続的な成長を目指すというメッセージ

すぐに売上や業績アップには直結しなくても、1on1を根付かせることで結果的に強い組織ができることを再三アピールする。

▼実践イメージ▼ーーーーー

評価シートの改定:「コーチング」「部下育成に対する姿勢・実践」「チームビルディングの取り組み」などの項目を追加し、1on1をきちんと実践する意義を可視化。

経営者・人事からのメッセージ:「1on1は組織を強くする投資」という趣旨を、社内報や全社ミーティングで繰り返し伝え、風土改革の重要性を訴求する。

ーーーーー

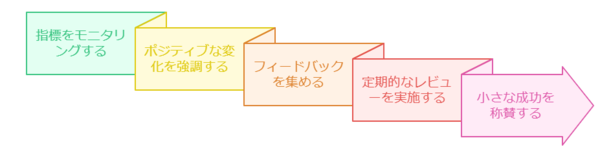

ステップ5:効果測定とPDCAサイクルの実践

最後に欠かせないのが、実施状況を「測定・分析」し、そこから得た学びを次の改善に繋げるPDCAサイクルです。やりっぱなしで終わらず、1on1を育て続けましょう。

(1) 従業員エンゲージメントサーベイや離職率、行動変容などの指標をモニタリング

導入前後の比較で変化を把握

例:定期的な従業員エンゲージメントサーベイの結果、離職率、自由記述の意見などを見比べると、1on1の効果や課題が浮かび上がる。

(2) ポジティブな変化を“見える化”

「1on1がきっかけでキャリア目標が明確になり、異動や昇進にチャレンジした社員が増えた」などの具体的ストーリーを共有することで、組織全体のモチベーションを高める。

(3) 管理職・部下双方の声を集める

定性データも重要

アンケートで「1on1で心の負担が減った」「相談しやすくなった」などの感想を集める。数値に現れにくい成果や気づきも取りこぼさないようにする。

好事例は積極的に称賛・横展開

たとえば「○○部署の上司はこういう進め方で部下のチャレンジを引き出している」という情報を社内ニュースや掲示板で広める。

(4) レビュー会で学びを共有し、アップデート

四半期ごとなど定期的に集まり、データと課題を議論

経営層、人事、管理職が一堂に会し、アンケート結果や実施率を踏まえて「次の打ち手」を検討する。

改善策を試し、再度測定→次回サイクルへ

たとえば新しい研修プログラムやツール導入などを行い、次の四半期で再度サーベイを取り、その成果を検証する。

(5) 小さな成功を讃える・社内に広げる

成功エピソードの社内発信

「1on1で悩みを解決して業務がスムーズになった」「部下が新しいプロジェクトに挑戦できた」などは、社内SNSやミーティングで積極的に共有する。

部下の立場からも声をあげてもらう

上司だけでなく、部下が「1on1が役立った理由」をプレゼンする場を設けると、取り組みのリアリティが増し、組織全体のエンゲージメント向上につながる。

▼実践イメージ▼ーーーーー

定期サーベイ 四半期ごとに「上司との1on1が役立っているか?」「上司との1on1に満足しているか?」「キャリアや目標設定に前向きになれたか?」などを簡易アンケートで確認。

共有会 四半期の締めに管理職や経営層が集まり、アンケート結果を見ながら「ここがうまくいっている」「ここは改善が必要」と情報共有。

改善ポイント実践→再測定 改善策を実行し、次の四半期サーベイで効果を確認。PDCAを回す。

最後に(全体の意図・まとめ)

リクルートマネジメントソリューションズの調査によれば、多くの企業が1on1を導入していますが、うまく機能しているケースはまだ少数というのが現状です。理由は、スキル不足や忙しさだけでなく、組織文化・仕組み・経営層の姿勢といった構造的な問題が複合的に絡み合っているためです。

1on1は、単なる“ミーティング”ではなく、組織全体の文化変革を促す強力なツールです。しかし、本記事で紹介してきたように、導入の仕方を誤ると形骸化のリスクが高く、従業員エンゲージメント向上には繋がりません。

本記事で示したロードマップ(目的明確化 → 管理職育成 → 仕組み整備 → 評価・文化改革 → 効果測定のPDCA)をベースに、少しずつでも組織全体で取り組んでみてください。「1on1は組織を変える文化創造の手段」という意識をもって、経営層・人事が率先して推進し、管理職とともに成長していく――それこそが、従業員エンゲージメントを高め、組織を強くする1on1の正しい活用法ではないでしょうか。

【今日から始められる小さな一歩】

- 導入の「Why」を明確にする

- 「なぜ自社にとって1on1が必要なのか?」を経営・人事が改めて言語化し、全社に共有・現場の声を拾い、課題を丁寧につぶす

- 管理職・従業員の本音を聞き、必要な研修や制度改革を検討

- 成功体験を積み重ね、文化に根付かせる・小さな成果でも積極的に称賛し、「1on1をすれば組織が動く」好循環をつくる

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本記事が、皆さまの組織における1on1導入や運用を推進するうえでのヒントとなり、さらにエンゲージメント向上・組織力強化の一助となれば幸いです。