【言語化コラムVol.2】生産性を劇的に向上させる「言語化能力」がもたらす4つの戦略的メリット

前回の【第1弾】では、言語化能力の欠如が、 生産性を蝕む「コミュニケーション・コスト」 、 成長機会を逃す「イノベーションの停滞」 、そして人材流出を招く「エンゲージメントの低下」という、経営の根幹を揺るがす3つの危機(サイレントキラー)であることを解説しました。

しかし、危機を認識するだけで終わってしまっては意味がありません。今回の【第2弾】では、視点を180度転換し、 危機から希望へ と目を向けます。言語化能力という強力な武器を手に入れた組織が、これらの危機をいかに乗り越え、どれほどの「具体的な果実=戦略的メリット」を享受できるのか。そのメカニズムを4つの側面に分解し、徹底的に解説していきます。

目次[非表示]

【メリット1】「連携の円滑化」― "コミュニケーション・コスト"を撲滅する

高度な言語化能力は、チーム内の目に見えない コミュニケーション・コスト を劇的に削減し、滑らかで高速な、そして創造的なコラボレーションを実現します。目標、タスク、役割、そして期待値が明確な言葉で共有されることで、メンバー間の「推測」「行間の読み合い」「再確認の手間」といった不毛な時間が一掃されるからです。これは単に効率化に留まりません。全員が同じ精度の高い地図を手にすることで、安心して自分の役割に集中でき、「心理的安全性」が醸成されます。その結果、活発な意見交換や建設的な批判が生まれ、チームの創造性が最大限に引き出されるのです。

2つの開発チームを比較してみましょう。

▼Aチーム(言語化能力が低い)

会議では「UIをいい感じにする」「レスポンスを改善する」といった曖昧な言葉が飛び交います。結果、デザイナーは「良かれと思って」独創的なUIを作り、エンジニアは「とにかく速く」するために一部の互換性を犠牲にした実装を行い、完成後に「こんなはずではなかった」という大規模な手戻りが発生。プロジェクトは常に遅延し、メンバー間には不信感が漂っています。

▼Bチーム(言語化能力が高い)

プロジェクト開始時に「ペルソナである40代のPC初心者でも迷わない、3クリック以内で目的の機能に到達できるUI」「全ページで表示速度1.5秒以内を達成する」といった具体的な目標を言語化して共有。指示や依頼は常に5W1Hが明確です。会議のアジェンダには「本日のゴール:〇〇のAPI仕様の最終決定」と明記され、議論が脱線しません。この「言葉を尽くして確認する」文化が、問題の早期発見と迅速な軌道修正を可能にし、チームは常に最高のパフォーマンスを発揮します。

言語化能力への投資は、チーム内に「低コストで高品質なコミュニケーション・インフラ」を構築することに他なりません。このインフラこそが、手戻りや残業代といった目に見えるコストだけでなく、社員のストレスや疲弊といった目に見えないコストまでも削減し、持続的な生産性向上の基盤となるのです。

【メリット2】「意思決定の高速化」― "イノベーションの停滞"から脱却するエンジン

言語化能力は、複雑で混沌とした問題を構造化し、組織の意思決定の質とスピードを飛躍的に向上させます。人間は、漠然とした不安や正体不明の課題の前では思考停止に陥りがちです。しかし、問題を言葉にするプロセス、すなわち「言語化」は、その事象を客観視し、論理的に分解・分析することを可能にします。「何となくまずい」という「悩んでいる」状態 から、「問題の構造はこうだ」と 「考えている」状態へと強制的に移行させるのです。これにより、感情論や過去の成功体験といったバイアスに頼るのではなく、事実に基づいた合理的な判断が可能になります。

あるプロジェクトの遅延に、マネージャーが気づいたとします。

▼言語化できない状態

「まずい、このままでは間に合わない気がする。どうしよう…。現場は頑張っているように見えるが…」という漠然とした不安と焦りに苛まれ、具体的な行動に移せません。

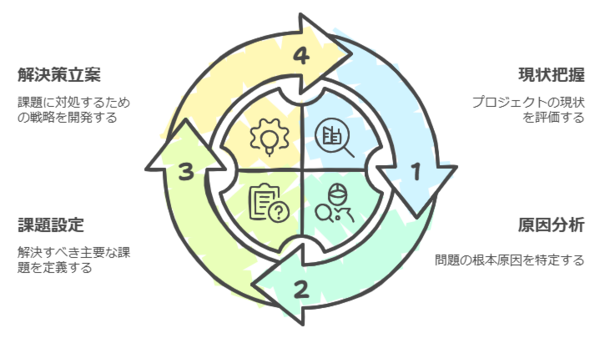

▼言語化できる状態

1.現状把握(言語化)

「プロジェクトが計画より 5日遅延 している」

2.原因分析(言語化)

「ボトルネックは 〇〇機能のテスト工程 で、未処理のチケットが 25件 残っている。根本原因は、 △△という新モジュールで発生した想定外の互換性バグ だ」

3.課題設定(言語化)

「このままでは、 リリース日に間に合わせるために品質を犠牲にするか、リリースを延期するかの二者択一 を迫られる」

4.解決策立案(言語化)

「短期的な解決策として、 他チームからテスト人員を2名アサイン し、バグ修正を最優先タスクとする。中長期的には、 新モジュール導入時のテスト計画を見直す 」

特に、変化が激しく予測困難なVUCAの時代において、この意思決定のスピードは企業の生命線です。言語化能力は、混沌とした状況下で進むべき道筋を照らし出し、 イノベーションの停滞 を打ち破り、ライバルに先んじて的確な一手を打つことを可能にする、強力なサーチライトなのです。

【メリット3】「リーダーシップの強化」― "エンゲージメントの低下"を反転させる求心

リーダーの言語化能力は、ビジョンを浸透させ、組織の求心力と実行力を最大化する上で最も重要な要素です。これが エンゲージメントの低下 に歯止めをかける最大の処方箋となります。従業員は、単に業務をこなすためだけでなく、「何のために働くのか」「自分の仕事がどう貢献しているのか」という目的意識を求めています。リーダーがビジョンや戦略を、明確で、熱意のこもった、そして一貫性のある言葉で語り続けることで、メンバーは自分の仕事と組織の大きな目標との繋がりを実感できます。これにより、「言行一致」の信頼感が生まれ、内発的なモチベーションが劇的に高まるのです。

大規模な組織改革を行う際の、2人のリーダーを見てみましょう。

▼Aリーダー

「来期から事業方針を大きく変える。皆、大変だろうが、しっかりついてきてくれ」

→ メンバーは「なぜ?」「自分たちの仕事はどうなる?」「以前と言っていることが違う…」という不安と混乱、不信感に陥ります。エンゲージメントは著しく低下するでしょう。

▼Bリーダー

「ご存知の通り、我々の主力市場は年々5%ずつ縮小しています。このままでは3年後、事業は赤字に転落します。だからこそ、我々は成長市場である〇〇領域に、我々の強みである△△技術を活かして打って出ます。これは単なる延命策ではなく、我々が『社会の〇〇という課題を解決する』という創業以来の理念を、新しい形で実現するための挑戦です。今後3ヶ月の目標は…」

→ メンバーは変革の「背景(Why)」と「目的(What)」、そして「大義」を明確に理解し、当事者意識と誇りを持って変革に参加します。

人は、論理だけで動くわけではありません。しかし、論理なき熱意はただの精神論で終わります。企業の理念や戦略という骨格に、リーダー自身の言葉で血肉を与え、物語として語る。その言語化能力こそが、人の心を動かし、困難な変革を成し遂げる強い組織を創り上げるのです。

【メリット4】「組織知の資産化」― 属人性を排し、イノベーションを加速する

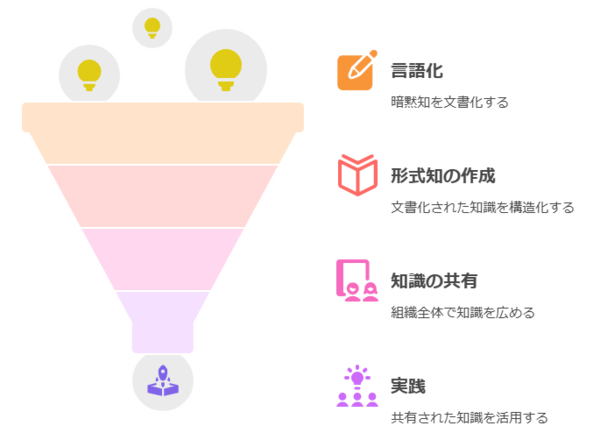

言語化は、個人の頭の中にある職人技や成功体験、すなわち「暗黙知」 を、組織全体で共有・再利用できる 「形式知」へと変換し、企業の持続的な成長と競争力を担保する唯一の手段です。どんな組織にも、トップセールスマンの営業ノウハウや、ベテラン技術者のトラブルシューティングの勘所といった、数値化しにくい「匠の技」が存在します。これらは組織の貴重な資産ですが、「暗黙知」のままでは、その人が異動・退職した瞬間に失われてしまいます。言語化によってこれらを形式知に転換して初めて、組織は個人の経験から学び、 イノベーションの停滞 を招く属人化から脱却できるのです。

ある企業で、一人のエース営業マンの退職後、チーム全体の売上が大幅にダウンしました。後任のマネージャーは、残されたメンバーへのヒアリングや過去の議事録分析を重ね、エースの「暗黙知」を言語化していきました。

▼言語化されたノウハウ

初回訪問前に必ず 顧客のIR情報と競合の動向を30分かけて分析 し、 仮説を3つ立てていた 。

顧客の課題を「コスト削減」「業務効率化」「新規開拓」の3パターンに分類し、それぞれに最適な事例トークと費用対効果の試算シートを準備していた。

失注した場合でも、必ず「失注要因の分析と代替案の提示」をメールで送り、次の機会に繋げていた。

この言語化されたノウハウを「営業プレイブック」として社内Wikiに形式知化し、ロールプレイング研修を通じてチーム全体で共有・実践した結果、チームの売上はエース在籍時の1.5倍にまで成長しました。

【まとめ】言語化能力は、組織を動かす「OS」である

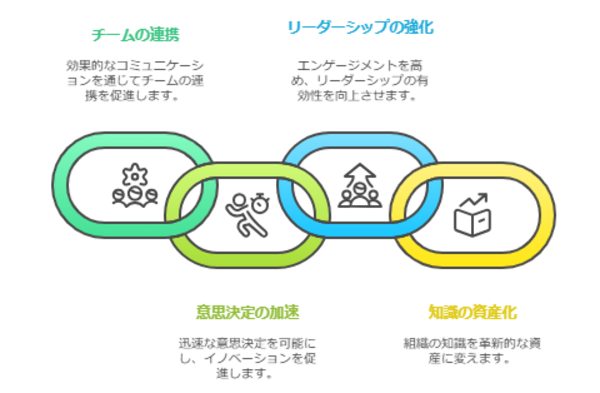

ここまで見てきたように、言語化能力は、

チームの連携を円滑にし(コミュニケーション・コストの削減)、

意思決定を高速化し(イノベーションの停滞からの脱却)、

リーダーシップを強化し(エンゲージメントの向上)、

組織の知識を資産に変える(イノベーションの加速)、

という、計り知れないメリットをもたらします。

これはもはや単なる「ソフトスキル」ではありません。組織のあらゆる活動(リソース配分、タスク管理、情報伝達)の根底に流れ、その質とスピードを規定する、いわば企業のOS(オペレーティング・システム)そのものです。

このOSが旧世代のままでは、どんなに優秀な人材(アプリケーション)を揃えても、その能力を最大限に引き出すことはできません。

では、これほどまでに重要なOSを、私たちはどうすれば組織にインストールし、全社的にアップデートし続けることができるのでしょうか?

次回の【第3弾 実践・育成編】では、いよいよその具体的な方法論に踏み込みます。明日からマネージャーが現場で実践できる部下へのコーチング術から、組織全体で取り組むべき文化醸成の仕組みまで、具体的なアクションプランを提示します。病気(危機)と薬(メリット)が分かった今、次はいよいよ「処方箋」の作成です。ぜひ、ご期待ください。