【言語化コラムVol.3】言語化能力を組織文化に。明日から始める育成アクションプラン

これまで2回にわたり、言語化能力の欠如が引き起こす「3つのサイレントキラー」と、その能力がもたらす「4つの戦略的メリット」について解説してきました。組織の生産性を根底から左右するOS、それが言語化能力であるという点は、深くご理解いただけたことと思います。

しかし、最も重要なのはここからです。どれほど優れた戦略も、実行されなければ絵に描いた餅に終わります。この最終回では、いよいよ「理論から実践へ」と駒を進めます。

「言語化はセンスや才能だ」と諦めていませんか?それは大きな誤解です。

言語化は、スポーツや楽器の演奏と同じように、正しい方法論に沿って意識的に実践すれば、 誰でも、そして組織全体で、 確実に向上させられる後天的なスキルです。

本稿では、多忙なマネージャーである皆様が、明日から現場で導入できる具体的なアクションプラン(処方箋)を、個人の「トレーニング」と組織の「仕組み化」の2つの側面から、詳細に解説していきます。

目次[非表示]

- 1.【第1章】≪個人編≫部下の思考OSをアップデートする3つの基本トレーニング

- 1.1.訓練1 / 思考の構造化 ― 「5W1H」で報連相を"相談"に変える

- 1.1.1.マネージャーのアクションプラン

- 1.2.訓練2 / 内省と要約 ―"作業記録"を"成長記録"に変える

- 1.2.1.マネージャーのアクションプラン

- 1.3.訓練3 / 語彙と表現の増強 ― 思考の解像度を高める

- 1.3.1.マネージャーのアクションプラン

- 2.【第2章】≪組織・チーム編≫言語化を「文化」に昇華させる4つの仕組み

- 2.1.仕組み1 / 1on1での「言語化コーチング」

- 2.1.1.コーチングのフレームワーク(GROWモデルの応用)

- 2.1.2.≪ポイント≫

- 2.2.仕組み2 / 「建設的フィードバック」の文化醸成

- 2.2.1.フィードバックの具体例

- 2.2.2.≪ポイント≫

- 2.3.仕組み3 / 会議の生産性向上ルール

- 2.3.1.ルール例:会議の「最初と最後」を言語化する

- 2.3.2.≪ポイント≫

- 2.4.仕組み4 / ナレッジ共有の「表出化」ワークショップ

- 3.【シリーズ総括】言語化能力は、未来を拓く組織のOSである

【第1章】≪個人編≫部下の思考OSをアップデートする3つの基本トレーニング

まず、チームメンバー一人ひとりの基礎能力、すなわち思考のOSそのものを引き上げるための、日々の業務に組み込めるシンプルなトレーニングです。マネージャーは、これらを一方的に「やらせる」のではなく、その目的と効果を丁寧に説明し、部下の実践をサポートする「コーチ」としての役割が求められます。

訓練1 / 思考の構造化 ― 「5W1H」で報連相を"相談"に変える

曖昧なコミュニケーションの9割は、伝えるべき情報が話し手の中で整理されていないことに起因します。そこで、すべての報告・連絡・相談の基本フォーマットとして「5W1H」を意識させ、思考の整理を促します。これは単なる報告テクニックではなく、 問題解決の第一歩 です。

Before(問題の丸投げ)

「〇〇の件、進捗ダメでした。トラブルです。ちょっと相談いいですか?」 → これでは、マネージャーがゼロから状況をヒアリングする必要があり、双方の時間が浪費されます。

After(構造化された相談)

「(What) 〇〇の件でご相談です。(When) 本日15時頃、(Who) A社の山田様から(Where)メールで、(Why) 機能Bの仕様が要求と異なるとのご指摘がありました。(How) 私の認識では契約範囲内ですが、先方との解釈に齟齬があるため、今後の対応方針についてご相談させてください」 → 問題の所在が明確なため、すぐに具体的な解決策の議論に入れます。

マネージャーのアクションプラン

曖昧な報告を受けたら、叱るのではなく、思考の壁打ち相手になってあげましょう。「なるほど、大変だったね。状況を正しく把握したいから、一緒に整理させてくれるかな?まず、それは、いつ起きたこと?」と、質問によって5W1Hの要素を一つずつ引き出していきます。これを繰り返すことで、部下は自ら思考を構造化する癖を身につけます。

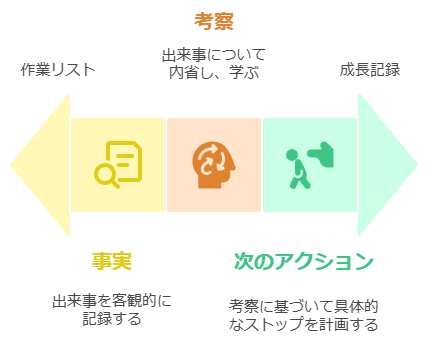

訓練2 / 内省と要約 ―"作業記録"を"成長記録"に変える

日報や週報は、言語化能力を鍛える絶好の「練習場」です。しかし、単なる「やったことリスト」では意味がありません。「起きたこと(事実)」と「それについて考えたこと(考察)」を明確に分けて書くことを習慣づけます。これは、 経験から学ぶ力(経験学習モデル)を直接的に鍛える行為です。

~テンプレート例~

【事実(Fact)】

今日、A社との定例会で、新機能Cのデモを実施した。想定外の質問が3件あり、うち1件は即答できなかった。

【考察(Insight)】

担当者は特に〇〇の操作性に感心していたようだ。一方で、△△の機能については、他社製品との比較でコスト面の懸念が根底にあると感じた。即答できなかった質問は、自分の知識不足が原因。

【次のアクション(Action)】

次回訪問までに、△△機能の費用対効果を示す客観的データを準備する。また、今回答えられなかった質問については、開発部に確認し、自分の言葉で説明できるようまとめておく。

マネージャーのアクションプラン

日報の「考察」欄に対して、具体的にフィードバックします。「その気づき、素晴らしいね。なぜ、担当者はコストを懸念していると思ったの?何か具体的な言動があった?」「次のアクション、いいね。そのデータを使って、どういうストーリーで説明する?」といった問いかけで、部下の内省をさらに深掘りしましょう。日報を、単なる管理ツールから、1対1の思考力開発ツールへと昇華させるのです。

訓練3 / 語彙と表現の増強 ― 思考の解像度を高める

思考の解像度は、使える語彙力に大きく依存します。「ヤバい」「すごい」でしか物事を表現できないと、思考もそのレベルで止まってしまいます。多様な言葉や表現に触れる「インプット」と、それを実際に使ってみる「アウトプット」の好循環を、チーム内に意識的に創り出すことが重要です。

マネージャーのアクションプラン

インプットの機会提供

業界の最新レポートや優れたコラム、書籍などをチーム内で共有し、「この記事の〇〇という表現は、我々の提案書にも使えるね」とコメントを添えます。

アウトプットの場作り

チーム内のチャットや比較的カジュアルな会議で、マネージャー自身が新しい言葉やフレームワーク(例:「それはMECEに考えると…」)を積極的に使う姿を見せます。

失敗の許容

部下が慣れない言葉を使って少し的外れなことを言っても、決して茶化したり否定したりせず、「面白い視点だね。〇〇という意図で使ったのかな?」と、その挑戦を前向きに受け止めましょう。

【第2章】≪組織・チーム編≫言語化を「文化」に昇華させる4つの仕組み

個人の努力だけでは、言語化能力は組織文化として定着しません。一過性のブームで終わらせないために、マネージャーが主導し、言語化が「当たり前」の行動基準となる「仕組み」をチームに実装することが不可欠です。

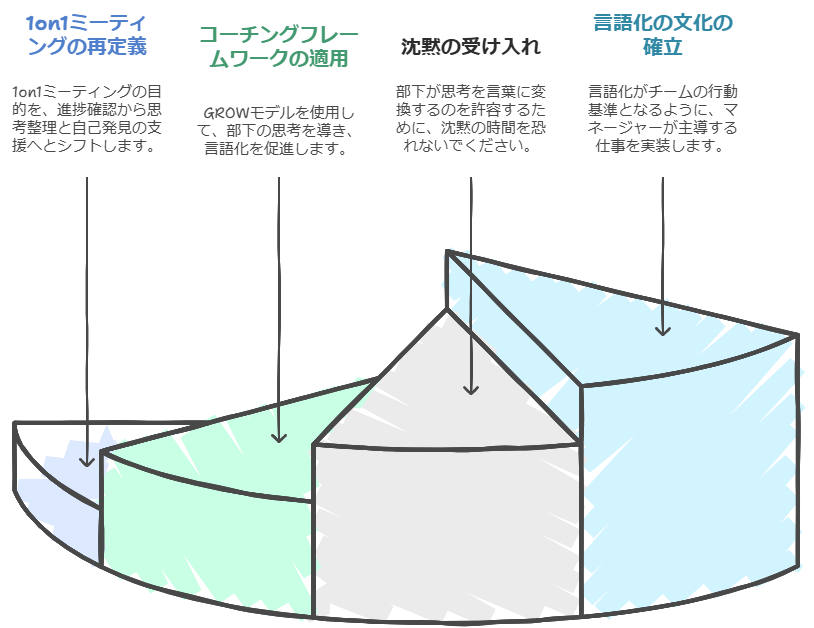

仕組み1 / 1on1での「言語化コーチング」

1on1ミーティングを、進捗確認や情報共有の場から 「部下の思考整理と自己発見を支援する場」へと、その目的を再定義します。答えを与えるティーチングではなく、質問によって部下自身の言語化をサポートするコーチングを実践します。

コーチングのフレームワーク(GROWモデルの応用)

▼Goal(目標の明確化)

「今日の1on1で、何について話せると一番有意義かな?」「このプロジェクトの、君にとっての成功イメージは?」

▼Reality(現状の把握)

「その目標に対して、今はどのあたりにいる?」「具体的に、何が課題になっていると感じる?」

▼Options(選択肢の洗い出し)

「その課題を乗り越えるために、どんな打ち手が考えられる?」「もし何でもできるとしたら、何から試してみたい?」

▼Will(意志の確認)

「では、次の1週間で、具体的に何から始める?」「私が何かサポートできることはある?」

≪ポイント≫

マネージャーは「答えを知っている専門家」の役割を一旦手放し、部下の内なる答えを引き出すことに徹します。特に、部下が言葉に詰まった時の 「沈黙の時間」を恐れないでください。その沈黙こそが、部下の頭の中で思考が言葉に変換されている、最も価値のある瞬間なのです。

仕組み2 / 「建設的フィードバック」の文化醸成

言語化スキルそのものについて、ポジティブで建設的なフィードバックが日常的に飛び交う文化を創ります。ここで重要なのは、 心理的安全性 の確保です。「下手なことを言うと馬鹿にされる」「完璧じゃないと指摘される」という雰囲気では、誰も口を開かなくなってしまいます。

フィードバックの具体例

(Good)

「さっきの〇〇という表現、問題の本質を的確に捉えていて、すごく分かりやすかったよ!皆の理解が深まったと思う」

(Bad)

「君の説明はいつも回りくどいんだよな。もっと簡潔に話せないの?」

(Better)

「今の説明、君が伝えたい熱意はすごく伝わってきたよ。もし可能なら、最初に『結論は〇〇です』と提示すると、聞き手はもっと話の全体像を掴みやすくなるかもしれないね」

≪ポイント≫

まずはマネージャーから、部下のコミュニケーションの良い点を具体的に褒めること(ポジティブ・フィードバック)を始めましょう。改善点を伝える際も、人格を否定するのではなく、あくまで 「行動」に対する提案として伝えることが鉄則です。

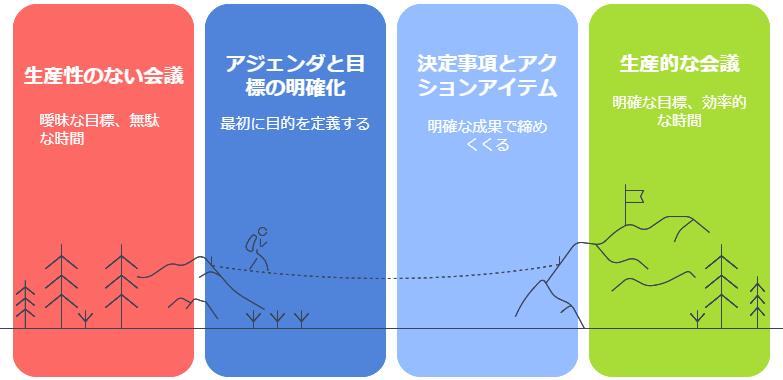

仕組み3 / 会議の生産性向上ルール

目的が曖昧な会議は、組織の知性と時間を浪費するブラックホールです。

すべての会議に、言語化を組み込んだシンプルかつ強力なルールを導入します。

ルール例:会議の「最初と最後」を言語化する

▼最初 / アジェンダの確認とゴールの共有

会議の冒頭で、主催者が「本日のアジェンダは3つです。そして、この会議のゴールは、〇〇について意思決定することです。皆さんのご意見を伺い、11時までには必ず結論を出しましょう」と目的と時間軸を言語化し、全員で共有します。

▼最後 / 決定事項とネクストアクションの確認

会議の終了5分前に、必ず「では、本日の決定事項を確認します。〇〇についてはA案を採用します。そして、次のアクションですが、△△さんは□□を、××さんは◇◇を、それぞれ金曜日の17時までにお願いします。以上でよろしいでしょうか?」と、成果を言語化してクロージングします。

≪ポイント≫

この2つを徹底するだけで、議論の発散を防ぎ、会議の生産性は劇的に向上します。「会議で何も決まらない」という最悪の事態は、仕組みによって撲滅できるのです。

仕組み4 / ナレッジ共有の「表出化」ワークショップ

第2弾で解説した 「組織知の資産化」を実践します。大掛かりな研修は不要です。

週次のチームミーティングの中に、15分程度の「ナレッジ共有タイム」を設けることから始めましょう。これは、野中郁次郎氏らが提唱する知識経営の SECIモデル における、 個人の暗黙知を組織の形式知に変える「表出化(Externalization)」のプロセスそのものです。

テーマ例:

「今週の私の小さな成功体験(なぜ成功したか?再現性のあるポイントは?)」

「最近読んだ記事から得た、仕事に活かせる学びと、自分なりの解釈」

「お客様からいただいた、ハッとする一言とその背景」

「(あえて)今週の失敗談と、そこから得た教訓」

≪ポイント≫

最も重要なのは、 「誰もが語れる場」にすることです。成功体験だけでなく、失敗から得た教訓を共有することも非常に価値があります。マネージャーが自らの失敗談を「私は先週、こんな勘違いをしてしまってね…」とオープンに語ることで、チームメンバーも安心して自分の経験を言語化できるようになります。

【シリーズ総括】言語化能力は、未来を拓く組織のOSである

3回にわたってお届けしてきた本シリーズも、これで最終回です。

言語化能力の欠如という「危機」を認識し、それがもたらす「メリット」を理解し、そして具体的な「実践プラン」を解説致しました。

言語化能力は、もはや単なるコミュニケーションスキルではありません。それは、変化の激しい時代を生き抜き、持続的な成長を遂げるための、組織の根幹をなすOS(オペレーティング・システム)です。このOSが旧世代のままでは、どんなに優秀な人材(アプリケーション)を揃えても、その能力を最大限に引き出すことはできません。

言語化能力への投資は、目先の利益には直結しないかもしれません。しかし、それは組織の未来に対する、最もリターンが大きい投資であると断言できます。

さあ、何から始めますか?

すべてを一度にやる必要はありません。まずは、あなたが明日参加する会議で、「この会議の目的は何だろう?」と自問し、それを自分の言葉で表現してみることから始めてみませんか。

その小さな一歩が、あなた自身と、あなたの組織の未来を大きく変える、確かな一歩となるはずです。