なぜ、あのリーダーの下では部下が勝手に育つのか?科学が解き明かした人材育成の本質

あなたの周りに、こんなリーダーはいませんか?

特別に手取り足取り教えているわけではないのに、なぜかその人のチームの若手はどんどん成長していく。最初は頼りなかった部下が、いつの間にか自ら考えて行動するエース社員になっている…。

一方で、ご自身を振り返り、こう感じたことはないでしょうか。

「部下に何度教えても響かない…」

「育成に時間をかけているのに、一向に成長が見えない…」

「結局、自分がやった方が早いと感じてしまう…」

この違いは、一体どこから来るのでしょうか?個人の才能や、持って生まれたカリスマ性の問題なのでしょうか?

断言します。答えは「ノー」です。

部下が「勝手に育つ」リーダーは、魔法を使っているのではありません。彼らは、部下の内なる成長エンジンに火をつける「本質的」なアプローチを、意識的か無意識的に、実践しているに過ぎないのです。そしてそのアプローチは、近年の心理学や組織研究によって、有効性が「科学的」に裏付けられています。

多くの管理職が陥る罠は、スキルやノウハウといった「外面」へのアプローチに終始してしまうことです。しかし、本当の意味で自律的な成長を促すカギは、部下の「内面」、つまり意欲やマインドセットに隠されています。

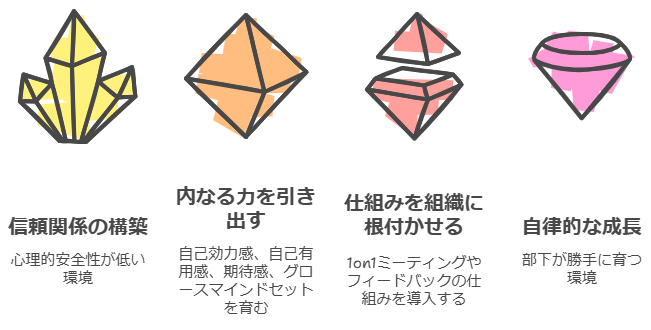

本記事では、部下が勝手に育つメカニズムを、

信頼関係の構築(土台)

Googleも突き止めた、挑戦できる環境の作り方

効果的な働きかけ(実行)

内なる力を引き出す4つの心理学的アプローチ

仕組みによる継続(文化)

育成を属人化させず、組織の文化にする方法

という3つのステップで徹底的に解明します。

この記事を最後まで読めば、あなたの人材育成に関する悩みは解消され、才能に頼らない、「部下が自ら育っていく」環境を作るための、具体的で再現性のある方法が手に入ります。

目次[非表示]

- 1.全てのカギは「部下の内面」にあった

- 2.1.全ての土台となる「信頼関係」の構築

- 2.1.Googleが突き止めた最強チームの条件

- 2.2.信頼関係を築くための具体的なコミュニケーション術

- 2.2.1.▼傾聴(アクティブリスニング)

- 2.2.2.▼自己開示

- 2.2.3.▼承認(レコグニション)

- 3.2.内なる力を引き出す4つの「働きかけ」

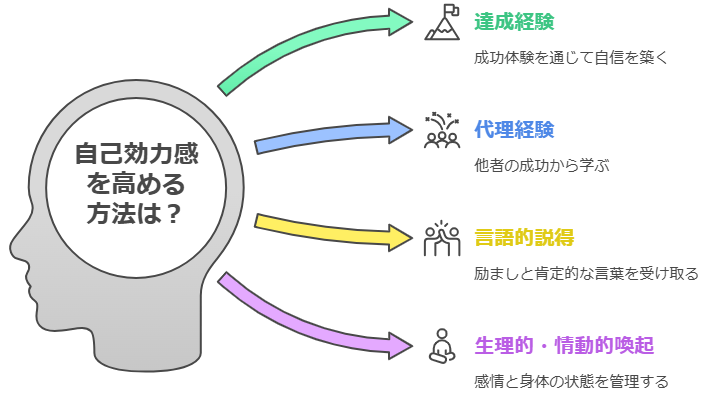

- 3.1.① 自己効力感("I can do it" - やればできる)を高める

- 3.1.1.▼達成経験(最も強力)

- 3.1.2.▼代理経験

- 3.1.3.▼言語的説得

- 3.1.4.▼生理的・情動的喚起

- 3.2.② 自己有用感("I am useful" - 自分は役に立っている)を育む

- 3.3.③ 期待感("I can grow" - もっと成長できる)を持たせる

- 3.4.④ グロースマインドセット("I can develop my abilities" - 能力は伸ばせる)を醸成する

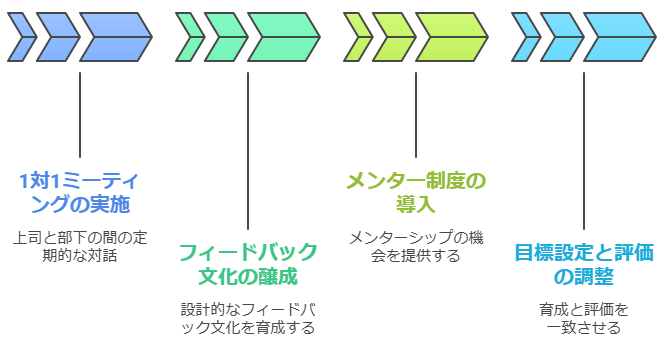

- 4.3. 育成を文化にする「仕組み」づくり

- 4.1.具体的な仕組みの例

- 4.1.1.▼1on1ミーティングの定着化

- 4.1.2.▼フィードバック文化の醸成

- 4.1.3.▼メンター制度の導入

- 4.1.4.▼目標設定・評価制度との連動

- 4.2.事例:ある管理職の挑戦

- 5.まとめ 「勝手に育つ」は、科学的につくりだせる

全てのカギは「部下の内面」にあった

多くのマネージャーが陥りがちなのが、「やり方を教える」「スキルを伝授する」といった外面的なアプローチに終始してしまうことです。もちろんそれらも重要ですが、本当に自律的な成長を促すためには、部下の内面(マインドセットや意欲)に働きかけるアプローチが欠かせません。

部下が勝手に育つリーダーは、この内面へのアプローチに長けています。彼らが作り出す環境では、部下は自然と次のように感じるようになります。

「自分ならできる(自己効力感)」

「自分は役に立っている(自己有用感)」

「もっと成長できる(期待感)」

「能力は努力で伸ばせる(グロースマインドセット)」

これらの内面的な感覚こそが、部下の自律的な成長のエンジンとなるのです。本記事で解説するフレームワークは、まさにこのエンジンに点火するための設計図です。

信頼関係の構築(土台)

全ての基本となる、安心して挑戦できる環境づくり。

効果的な働きかけ(実行)

部下の内なる力を引き出す4つのアプローチ。

仕組みによる継続(文化)

育成を属人的なものにせず、組織の文化として定着させる。

それでは、部下が「勝手に育つ」秘密を、科学的な知見を交えながら一つずつ解き明かしていきましょう。

1.全ての土台となる「信頼関係」の構築

部下が勝手に育つ環境の根幹には、常に「信頼関係」があります。なぜなら、人は心理的に安全だと感じられる環境でなければ、本音を話したり、失敗を恐れずに挑戦したりすることができないからです。これがなければ、どんな育成施策も効果を発揮しません。

Googleが突き止めた最強チームの条件

この概念の重要性は、Google社が数年をかけて行った「プロジェクト・アリストテレス」という生産性の高いチームの条件を解明する研究によって、広く知られるようになりました。研究の結果、チームの生産性を決定づける最も重要な要素は、メンバーの能力や経歴ではなく「心理的安全性(Psychological Safety)」であると結論付けられました。

心理的安全性とは、ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授が提唱した概念で、「このチーム内では、対人関係においてリスクのある行動をとっても安全であるという共通の信念」と定義されます。具体的には、以下のような状態です。

無知だと思われる不安なく、質問ができる。

ミスをしても、非難されたり罰せられたりしないと信じられる。

誰も見ていないところでも、チームのために正しいと信じる行動がとれる。

このような心理的安全性の高い環境があってこそ、部下は自身の弱みや課題を素直に開示し、上司からのフィードバックを受け入れ、新たな挑戦への一歩を踏み出すことができるのです。そして、この心理的安全性の核となるのが、上司と部下の間の信頼関係に他なりません。

信頼関係を築くための具体的なコミュニケーション術

では、どうすれば部下との信頼関係を築けるのでしょうか。鍵は、日々のコミュニケーションにあります。

▼傾聴(アクティブリスニング)

ただ話を聞くのではなく、相手の言葉の背景にある感情や意図まで理解しようと努める姿勢が重要です。相槌やうなずきはもちろん、「それはつまり、〇〇ということかな?」と自分の言葉で要約して確認したり、「その時、どう感じた?」と感情を尋ねたりすることで、部下は「自分のことを深く理解しようとしてくれている」と感じます。

▼自己開示

上司が完璧な存在である必要はありません。むしろ、自身の過去の失敗談や弱み、悩んでいることなどを率直に話すことで、部下は親近感を覚え、「この人にも弱みを見せていいんだ」と安心します。完璧な上司よりも、少し隙のある人間味あふれる上司の方が、部下は心を開きやすいものです。

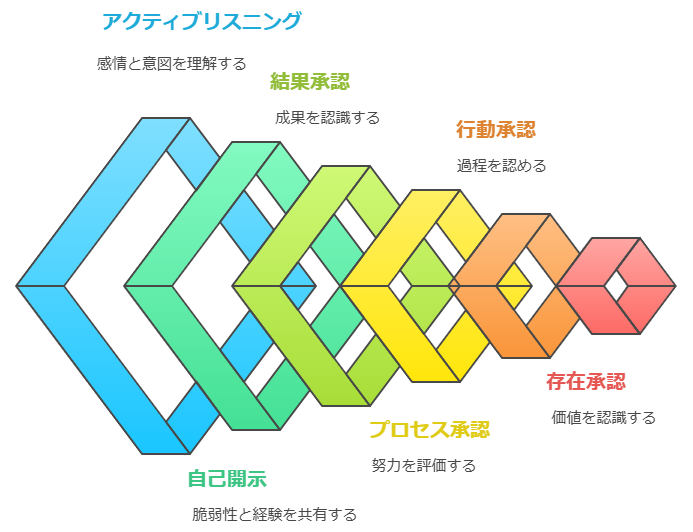

▼承認(レコグニション)

多くのマネージャーは、部下が大きな成果を出した時に「褒める」ことは意識しています。しかし、信頼関係の構築においてより重要なのは、日常的な「承認」です。

結果承認

「契約獲得おめでとう!」

プロセス承認

「目標達成のために、粘り強く顧客と交渉していたね」

行動承認

「会議で積極的に意見を出してくれてありがとう」

存在承認

「〇〇さんがチームにいると、雰囲気が明るくなるよ」

特に、日々の小さな努力やチームへの貢献(プロセス承認・行動承認)、そしてその人自身の存在価値を認める(存在承認)言葉が、部下の自己肯定感を育み、信頼関係の強固な土台となります。

2.内なる力を引き出す4つの「働きかけ」

強固な信頼関係という土台の上に、私たちは次に部下の内面に働きかけ、自律的な成長のエンジンとなる4つの要素を育んでいきます。これこそが「勝手に育つ」メカニズムの核心部です。

① 自己効力感("I can do it" - やればできる)を高める

自己効力感とは、心理学者アルバート・バンデューラが提唱した概念で、「自分がある状況において、目標を達成するために必要な行動をうまく遂行できる」という能力に対する自己評価(自信)のことです。自己効力感が高い人は、困難な課題にも積極的に挑戦し、逆境に直面しても粘り強く努力を続ける傾向があります。

バンデューラによれば、自己効力感は以下の4つの要因によって高めることができます。

▼達成経験(最も強力)

自分自身で何かをやり遂げたという成功体験。

実践のヒント

いきなり高い目標を与えるのではなく、少し頑張れば達成できる「スモールステップ」の課題を設定します。小さな成功体験を積み重ねさせることが、「自分にもできる」という自信につながります。

▼代理経験

自分と似た他者(同僚や先輩など)が成功するのを見ること。

実践のヒント

「〇〇さんも最初は君と同じように苦労していたけど、こうやって工夫して乗り越えたんだよ」と、身近なロールモデルの成功事例を具体的に話して聞かせます。

▼言語的説得

他者からの励ましや肯定的な言葉。

実践のヒント

「君ならきっとできる」「この前の〇〇の経験が活かせるはずだ」といった、期待を込めたポジティブなフィードバックを与えます。根拠のない精神論ではなく、相手の強みや過去の行動に基づいた説得が効果的です。

▼生理的・情動的喚起

心身の状態。

実践のヒント

新しい仕事への不安やプレッシャーを感じている部下に対して、1on1などで気持ちを吐き出させ、共感を示すことで、精神的な負担を和らげます。「緊張するのは、それだけ真剣に取り組んでいる証拠だよ」と、状態を肯定的に捉え直す声かけも有効です。

② 自己有用感("I am useful" - 自分は役に立っている)を育む

自己有用感とは、「自分は他者や組織の役に立っている、貢献できている」という感覚です。人は誰しも、誰かの役に立ちたいという根源的な欲求を持っています。この感覚が満たされることで、仕事へのエンゲージメントやモチベーションは飛躍的に高まります。

これは、心理学者のエドワード・デシとリチャード・ライアンが提唱した「自己決定理論(Self-Determination Theory)」における「関係性(Relatedness)」の欲求とも密接に関連します。人は他者と尊重し合える関係性を築きたいと願っており、チームへの貢献実感はこの欲求を満たす上で極めて重要です。

▼実践のヒント

感謝を具体的に伝える

「ありがとう」「助かったよ」だけでなく、「〇〇さんが作ってくれた資料、ポイントが整理されていて、お客様にもすごく分かりやすいって褒められたよ。ありがとう」のように、何がどう役立ったのかを具体的に伝えます。

役割と責任を与える

チームの中で明確な役割を与え、「この仕事はあなたに任せたい」と伝えることで、部下は自分の存在価値を認識します。

貢献を可視化する

部下の仕事が、チームや部署、ひいては会社全体の目標達成にどのようにつながっているのかを説明します。自分の仕事の「意味」を理解することが、有用感を高めます。

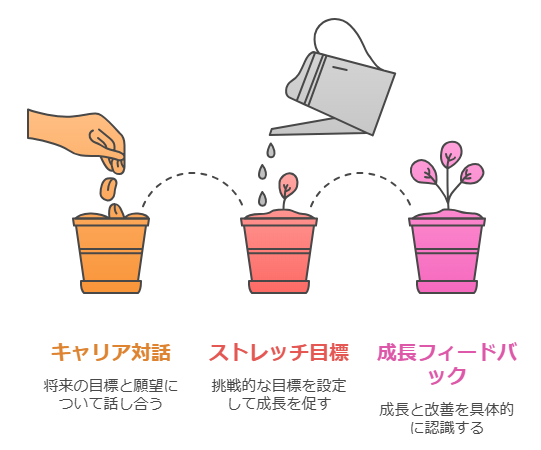

③ 期待感("I can grow" - もっと成長できる)を持たせる

期待感とは、「自分は将来さらに成長できる、より良いキャリアを築ける」という未来に対するポジティブな見通しのことです。現在の能力だけでなく、未来の可能性を信じてもらえることは、部下にとって大きな力になります。

これは、教育心理学で知られる「ピグマリオン効果」とも関連します。ピグマリオン効果とは、他者から期待をかけられることによって、学習や仕事の成果が向上する現象です。上司が部下の可能性を信じ、期待をかけ続けることで、部下はその期待に応えようと努力し、結果的に成長を遂げるのです。

▼実践のヒント

キャリアについて対話する

1on1などの場で、「将来的にはどんな仕事をしてみたい?」「どんなスキルを身につけたい?」といったキャリアに関する対話の時間を持ちます。上司が部下の未来に関心を持っていることを示すことが重要です。

ストレッチ目標を設定する

現状の能力で楽に達成できる目標ではなく、少し背伸びをしないと届かない「ストレッチ目標」を一緒に設定します。挑戦的な目標は、成長への期待感の表れです。

成長をフィードバックする

「半年前と比べて、プレゼンの構成が格段に論理的になったね」「〇〇のスキルが確実に身についてきている」など、過去と比較して成長した点を具体的に伝えます。

④ グロースマインドセット("I can develop my abilities" - 能力は伸ばせる)を醸成する

最後に、これら3つの感覚を支える最も重要な土台となるのが、グロースマインドセットです。スタンフォード大学の心理学者キャロル・ドゥエック教授が提唱したこの概念は、人の能力に対する信念を2つに分類します。

固定マインドセット(Fixed Mindset)

「人間の能力や知能は、生まれつき決まっていて変わらない」という信念。失敗を能力不足の証明と捉え、挑戦を避ける傾向がある。

グロースマインドセット(Growth Mindset)

「人間の能力や知能は、努力や経験によって伸ばすことができる」という信念。失敗を学びの機会と捉え、挑戦を楽しみ、困難に粘り強く取り組む。

近年の研究では、このグロースマインドセットを持つ社員は、エンゲージメントが高く、イノベーションを促進し、より困難な課題を協力して達成することが分かっています。人材育成のゴールは、部下にこのグロースマインドセットを育むことにあると言っても過言ではありません。

▼実践のヒント

「プロセス」を褒める

「頭いいね」「才能があるね」といった結果や才能を褒めるのではなく、「粘り強く取り組んだね」「色々な方法を試したのが良かったね」といった努力の過程(プロセス)や工夫、戦略を具体的に褒めます。これにより、部下は「努力すれば能力は伸びる」と学習します。

失敗を「学びの機会」と捉え直す

部下が失敗した際に、「なぜできなかったんだ」と責めるのではなく、「この失敗から何を学べるだろう?」「次に活かせることは何かな?」と一緒に振り返ることで、失敗への恐怖心を和らげ、挑戦する文化を育みます。

「まだ(YET)」の力を活用する

「プレゼンが下手だ」と落ち込む部下には、「『まだ』プレゼンがうまくないだけだよ」と付け加えます。「まだ」という一言が、「今はできていないが、将来的にはできるようになる」という可能性を示唆し、グロースマインドセットを刺激します。

3. 育成を文化にする「仕組み」づくり

ここまで解説してきたアプローチは、一度やれば終わりではありません。また、特定のリーダーの個人的なスキルに依存していては、その人の下でしか部下は育ちません。「あのリーダーの下では」を組織全体に広げるためには、これらの育成アプローチを「仕組み化」し、継続的かつ組織的に実践することが不可欠です。

具体的な仕組みの例

▼1on1ミーティングの定着化

週に1回、あるいは隔週に1回、30分程度の時間を確保し、部下と上司が1対1で対話する場を設けます。ここでの目的は、業務の進捗確認ではなく、部下のコンディション把握、課題の傾聴、キャリア相談、成長支援です。アジェンダを部下に決めてもらうことで、主体性を引き出す効果も期待できます。

▼フィードバック文化の醸成

日常的に質の高いフィードバックが行われる文化を醸成します。その際、SBIモデルのような具体的なフレームワークを導入すると効果的です。

S (Situation)

状況(いつ、どこで)

B (Behavior)

行動(あなたがとった具体的な行動)

I (Impact)

影響(その行動が私やチームに与えた影響)

「先週のクライアントとの会議で(S)、君がデータに基づいて冷静に反論してくれたおかげで(B)、先方の誤解が解け、交渉が有利に進んだよ(I)」のように伝えることで、客観的で納得感のあるフィードバックが可能になります。

▼メンター制度の導入

直属の上司とは別に、他部署の先輩社員などが相談役となるメンター制度も有効です。業務上の利害関係がない「斜めの関係」だからこそ、部下はキャリアの悩みや人間関係の課題などを率直に話しやすくなります。

▼目標設定・評価制度との連動

OKR(Objectives and Key Results)のように、挑戦的でワクワクするような目標(Objectives)と、その達成度を測る具体的な指標(Key Results)を設定するフレームワークは、グロースマインドセットの醸成と相性が良いです。評価においても、成果(KRsの達成度)だけでなく、目標達成に向けた挑戦や学びのプロセスを評価項目に加えることで、育成のメッセージと評価制度が連動します。

これらの仕組みを導入することで、特定のカリスマリーダーに頼ることなく、組織全体として「人が育つ文化」を根付かせることができます。

事例:ある管理職の挑戦

ここで、架空の事例を通じて、ここまでの内容を具体的にイメージしてみましょう。

【Before】

IT企業のA課長は、新人のBさんの育成に悩んでいました。Bさんは真面目ですが、指示されたことしかやらず、少し難しい仕事を任せると「自信がありません」と尻込みしてしまいます。A課長は「なぜ、うちの若手は自ら動かないんだ…」とため息をつくばかりでした。

【Action】

A課長は、「部下が勝手に育つ」リーダーたちの本質を学び、実践することにしました。

▼信頼関係の構築

まず、週に1回15分の1on1を開始。業務の話は一旦脇に置き、Bさんの趣味や最近関心があることなどを傾聴することから始めました。また、自身が新人時代に犯した大きな失敗談を笑いながら話すことで、心理的な壁を取り払おうとしました。

▼働きかけ

自己効力感

Bさんができそうな小さなタスク(議事録作成)を任せ、「要点が的確で分かりやすいね。ありがとう」と具体的に承認。次に、その議事録を基にした簡単な報告資料の作成を依頼するなど、スモールステップで成功体験を積ませました。

Bさんが作成した資料が、チームの意思決定に役立ったことを具体的に伝え、「Bさんの丁寧な仕事のおかげで、議論がスムーズに進んだよ」と感謝を伝えました。

グロースマインドセット

Bさんが新しいツール導入に戸惑った際、「できなくて当然だよ。私も最初は苦労した。どこでつまずいているか、一緒に考えてみよう」と、失敗を責めずにプロセスに寄り添いました。

▼仕組み化

1on1を毎週月曜の朝に固定し、チーム内でもSBIモデルを使ったポジティブフィードバックを奨励する「サンクスカード」の取り組みを始めました。

【After】

半年後、Bさんは見違えるように変わりました。1on1では自ら業務上の課題や改善提案を話すようになり、「この新しいツールを使えば、業務効率が上がるかもしれません。少し試させてもらえませんか?」と、自ら挑戦を申し出るまでになったのです。Bさんの顔には、以前の不安げな表情はなく、「自分ならできる」「もっと成長したい」という自信と期待感が満ち溢れていました。A課長もまた、Bさんの成長を通じて、「部下が勝手に育つ」環境づくりの本質を実感したのでした。

まとめ 「勝手に育つ」は、科学的につくりだせる

この記事では、「なぜ、あのリーダーの下では部下が勝手に育つのか?」という問いの答えが、一部のリーダーが持つ才能やカリスマ性といった曖昧なものではなく、科学的な裏付けのある再現可能なアプローチにあることを解き明かしてきました。

その核心を、最後にもう一度確認しましょう。

▼全ての土台は「信頼関係」

Googleの研究でも示された「心理的安全性」の高い環境がなければ、どんな施策も意味を成しません。部下が失敗を恐れず、本音で話せる土壌が不可欠です。

▼内なる力を引き出す「4つの働きかけ」

信頼関係の上に、①自己効力感(やればできる)、②自己有用感(役に立っている)、③期待感(もっと成長できる)、そして土台となる④グロースマインドセット(能力は伸ばせる)を育むことが、自律的な成長のエンジンに火をつけます。

▼継続と文化のための「仕組み」

優れたアプローチも、属人的なスキルで終わらせては意味がありません。1on1ミーティングやフィードバックの仕組みを組織に根付かせることが、「人が育つ文化」を創り上げます。

このサイクルこそが、「部下が勝手に育つ」環境をつくるための、再現性のある設計図なのです。

人材育成は、未来に向けた最高の投資です。そして、部下一人ひとりの可能性を信じ、その成長に寄り添う経験は、リーダーであるあなた自身にとっても、何物にも代えがたい学びと成長の機会となるはずです。

理論は分かりました。では、明日から何をすべきか?

まずは、たった一つの小さな行動から始めてみることをおすすめします。例えば、部下の貢献に対して「ありがとう。〇〇さんがいてくれて助かったよ」と、存在を承認する一言を添えてみる。あるいは、次の1on1で業務の話を少しだけ脇に置き、5分間、ただひたすら相手の話を聴くことに集中してみる。

その小さな一歩が、あなたのチームにポジティブな変化を生み出し、「部下が勝手に育つ」という奇跡のような現実への、最も確実な第一歩となります。

あなたのリーダーシップが、チームと組織の未来をより一層輝かせることを、心から応援しています。