【言語化コラムVol.1】なぜ、あのチームは生産性が低いのか? ~重要性がますビジネスパーソンの「言語化能力」~

「指示したはずなのに、意図と違う成果物が上がってくる」

「会議はいつも時間切れ。結局、議論は発散しただけで何も決まらない」

「優秀なはずの部下が、どうも主体的に動いてくれないし、成長が遅い気がする」

マネージャーや経営層の皆様であれば、こうした「組織の停滞感」に一度は頭を悩ませた経験があるのではないでしょうか。 多くの組織では、これらの根深い問題を「個人の能力や意欲の問題」「チームの連携不足」といった表層的な原因に帰結させてしまいがちです。

しかし、もしその問題の根源に、組織全体が見過ごしている「見えないコスト」、つまり構造的な欠陥が存在するとしたらどうでしょう?

本シリーズでは、多くの日本企業で生産性を静かに蝕んでいる「サイレントキラー」の正体を3回にわたって解き明かしていきます。第1弾となる今回は、すべてのビジネス活動の土台でありながら、最も軽視されがちな「言語化能力」の欠如が、いかに深刻な問題を引き起こしているかに深く切り込んでいきます。

目次[非表示]

【第1章】今さら聞けない「言語化能力」とは? "話の上手さ"との決定的違い

まず、本稿で徹底的に掘り下げる「言語化能力」の定義を明確にしておきましょう。

これは決して、流暢に話す、立て板に水のごとくプレゼンするといった、いわゆる「話が上手い」スキルだけを指すものではありません。ビジネスの現場で真に求められる言語化能力とは、「頭の中にある混沌とした思考、複雑な情報、さらには感覚的なアイデアを、他者が正確に理解し、納得し、行動に移せるような論理的な言葉へと変換・構築する力」のことです。

この能力は、単一のスキルではなく、複数の要素が組み合わさった複合的な能力です。具体的には、以下のような要素から成り立っています。

▼語彙力

思考の解像度を上げるための言葉の引き出しの多さ。

▼論理的思考力

情報を整理し、矛盾なく話を組み立てる力。

▼観察力

物事の本質や相手の意図を正確に捉える力。

▼要約力

冗長さを排し、情報の核心を的確に抽出する力。

▼具体化力

抽象的な概念を、誰もがイメージできる形に変換する力。

▼共感力

相手の立場や知識レベルを想像し、言葉を調整する力。

これらの能力が欠けていると、たとえ本人は「伝えたつもり」でも、相手には全く異なって伝わる、あるいは何も伝わらない、という悲劇が起こります。

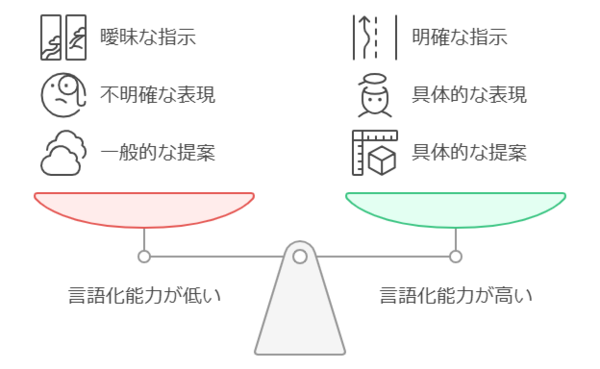

【シーン別】言語化能力の差がもたらす成功と失敗

▼部下への指示

言語化能力が低い例

「この資料、いい感じにまとめといて」

言語化能力が高い例

「この資料を、 来週の役員会で使う から、 A商品の4月の売上データ を追加して、 成功要因を3点に要約 して。 明日の午前中まで にお願い」

▼会議での発言

言語化能力が低い例

「うーん、何か違うんですよね…しっくりこないというか…」

言語化能力が高い例

「私はその案に懸念があります。理由は2点。 1つはコスト面で予算を30%超過する点 、もう1つは 既存顧客への説明が複雑になる点 です」

▼クライアントへの提案

言語化能力が低い例

「弊社のサービスは、業務効率を改善できる素晴らしいものです」

言語化能力が高い例

「御社の 月間20時間に及ぶ手作業での集計業務 を、弊社のサービスで 自動化 できます。これにより、 担当者2名分の工数をコア業務に再配分 することが可能です」

「いい感じに」「何か違う」「素晴らしいもの」――こうした曖昧な言葉が飛び交う組織は、間違いなく生産性の低下という問題を抱えています。 それは、思考の「モヤモヤ」をそのまま相手に投げつけているに等しい行為なのです。

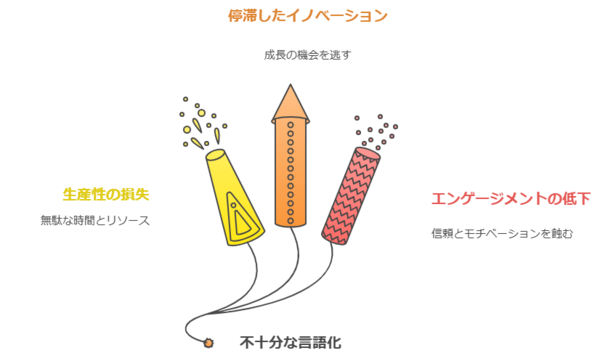

【第2章】言語化能力の欠如がもたらす「3つの静かなる危機」

この言語化能力の欠如は、組織内にゆっくりと、しかし確実に進行する「静かなる危機」を引き起こします。その影響は、単なる非効率にとどまりません。

1.生産性を蝕む「コミュニケーション・コスト」

言語化能力の欠如は、組織の時間を浪費させ、修正不能なコストを生み出す最大の要因です。 指示や情報の受け手が、その意図や背景を「推測」する必要が生じ、その推測が外れた瞬間に、無駄な作業、手戻り、確認のためのコミュニケーションといった非生産的な活動が連鎖的に発生するからです。

考えてみてください。10人のチームで、曖昧な指示の意図確認や、誤解に基づく手戻り作業に、1人あたり1日たった30分が費やされているとします。

30分 × 10人 × 20営業日 = 6,000分 = 100時間

毎月100時間、実に12.5日分もの労働時間が、本来不要なはずの活動に消えている計算です。 これは、組織にとって静かに出血し続けているような状態であり、利益を直接的に圧迫します。 明確な言葉が不足しているというだけで、組織は本来得られるべき利益を静かに失い続けているのです。

2.成長機会を逃す「イノベーションの停滞」

言語化能力の不足は、組織が持つポテンシャルを最大限に引き出すことを妨げ、未来の成長機会を奪います。 どんなに革新的なアイデアや優れた製品価値も、それを的確に言語化し、他者(顧客、上司、投資家)に説得力をもって伝えられなければ、その価値はゼロと評価されてしまうからです。ある中堅メーカーの技術部門が、画期的な新素材を開発したとします。しかし、その技術的な優位性や市場へのインパクトを、経営会議で専門用語を並べるだけで、ビジネス的な価値や顧客にもたらす便益として言語化できませんでした。結果、「よく分からない」「コストがかかりすぎる」と判断され、プロジェクトはお蔵入りに。その1年後、競合他社が非常によく似たコンセプトの製品をリリースし、市場を席巻しました。これは、技術がなかったのではなく、 その価値を「言語化」する能力がなかったために起きた、典型的な機会損失 です。

言語化できないアイデアは、存在しないのと同じです。組織の未来は、言語化能力というフィルターを通してしか形にならないのです。

3.人材流出を招く「エンゲージメントの低下」

言語化能力の欠如は、組織の基盤である「人」と「信頼関係」を根本から蝕み、成長を止めます。 人は、コミュニケーション相手の明確な言葉によって安心し、納得し、信頼を寄せます。

逆に、曖昧さや矛盾したコミュニケーションは、不信感や不安を生み出し、エンゲージメントを低下させ、学習機会を奪うからです。

上司からのフィードバックが「もっと頑張れ」「期待しているよ」といった精神論ばかりで、 「どの行動の、どの点が、どう評価されていて、次に何を改善すれば良いのか」が言語化されない場合、部下は何を改善していいか分からず、成長が鈍化します。

やがて、「この上司は自分を見てくれていない」という不信感が募り、モチベーションは低下。最悪の場合、優秀な人材の離職に繋がります。これは、マネージャーが部下の成長を支援する「言語化」という責務を放棄している ことに他なりません。 組織の活力は、明確なコミュニケーションによる信頼関係と、具体的なフィードバックによる成長実感から生まれます。言語化能力の欠如は、この両方を破壊するのです。

まとめ:その非効率、見て見ぬふりを続けますか?

ここまで見てきたように、言語化能力の欠如は、決して無視できる「個人のスキル不足」などではありません。 それは、生産性を蝕む「コミュニケーション・コスト」を生み、成長機会を逃す「イノベーションの停滞」を招き、そして最終的には「エンゲージメントの低下」による人材流出へと繋がる、経営の根幹を揺るがす「サイレントキラー」なのです。

あなたの組織で日々起きている数々の問題も、その根本原因を深く、深く掘り下げていけば、この「言語化」という一本の根に行き着くのではないでしょうか。

では、この危機的状況を乗り越え、言語化能力を組織の力に変えることで、一体どれほどの戦略的優位性を手にすることができるのでしょうか?

次回の【第2弾 メリット編】 では、言語化能力が高い組織が享受する 「4つの戦略的メリット」を具体的に解説します。「明確な言葉」がどのようにして会議時間を半減させ、チームの連携ミスをなくし、リーダーの求心力を高め、そして組織全体の生産性を飛躍させるのか。 そのメカニズムを明らかにしていきます。ぜひご期待ください。