若手を次世代リーダーに育てる完全戦略|失敗しない育成計画の立て方と実践法(2025年最新版)

企業の持続的な成長は、未来を担う次世代リーダーの育成にかかっています。しかし、「リーダー候補がなかなか現れない」「育成方法がわからない」「育成しても辞めてしまう」といった課題に、多くの企業が直面しています。

事実、株式会社リクルートマネジメントソリューションズの調査(2023年)によると、実に66.5%もの企業が「次世代の経営を担う人材の不足」を重要な経営課題として認識しており、この問題はもはや看過できない経営マターとなっています。 (出典:株式会社リクルートマネジメントソリューションズ「管理職・次世代リーダーの育成に関する実態調査2023」)

特に近年、働き方の多様化や事業環境の複雑化(VUCA)が進み、従来のトップダウン型ではない、多様なメンバーを巻き込み、共創を促す新しいリーダーシップが不可欠です。

リーダーの不在は、放置すれば深刻化する以下のような経営リスクに直結します。

- チームの機能不全

明確な旗振り役がいないことによる、士気や生産性の低下。 - 事業停滞のリスク

経験豊富なリーダー退任後の後継者不在による、戦略実行の遅れや混乱。 - 優秀な人材の流出

成長機会や魅力的なロールモデルの欠如による、エンゲージメントの低下。

これらの課題に対し、本記事では単なる成功事例の紹介に留まらず、失敗の本質的な原因にも踏み込みながら、若手を次世代リーダーへと導くための網羅的かつ実践的な戦略を詳細に解説します。

目次[非表示]

- 1.【Step 1】 企業のDNAと未来から逆算する「理想のリーダー像」の再定義

- 1.1.1.1 企業理念を核に、事業戦略と連動したリーダー要件を定義する

- 1.2.1.2 VUCA時代が求めるリーダーシップスタイルとは?

- 1.3.1.3 【実践ツール】育成の羅針盤となる「リーダーシップ要件定義書」

- 1.3.1.◆【主要項目】

- 2.【Step 2】将来のコア人材を見極める「候補者の選抜と現状把握」

- 2.1.2.1 属人的な評価を脱却する「タレントレビュー」

- 2.2.2.2 「360度フィードバック」を形骸化させない運用法

- 2.3.2.3 【実践ツール】成長を加速させる「個別育成計画(IDP)」

- 2.3.1.◆【IDPの主要項目】

- 3.【Step 3】 経験と学びを最大化する「育成計画の設計と実行」

- 4.ステップの先へ / 持続的な育成体系の構築

- 5.なぜリーダー育成は失敗するのか?【3つの典型的な落とし穴】

- 6.次世代リーダー育成を失敗させないための3つの鉄則

- 7.まとめ / 育成の本質は「土壌」を育むことにある

【Step 1】 企業のDNAと未来から逆算する「理想のリーダー像」の再定義

リーダー育成の成否は、出発点である「自社にとって、どのようなリーダーが必要か?」という問いの解像度で8割決まります。このゴール設定が曖昧なままでは、全ての施策が的を射ないものになってしまいます。

1.1 企業理念を核に、事業戦略と連動したリーダー要件を定義する

理想のリーダー像は、外部の流行を追うのではなく、自社のDNA(ミッション・ビジョン・バリュー)から導き出すことが不可欠です。

- サントリーホールディングスでは、創業の精神である「やってみなはれ」をリーダーシップ・コンピテンシーの核に据え、グローバル環境でも自社らしさを発揮できる人材育成を目指しています。

- 日本電気(NEC)は、自社の存在意義(Purpose)と結びつけ、社会価値創造を牽引できるリーダーの輩出をゴールとしています。

このように、まず自社の理念を再確認し、その上で「3〜5年後の事業戦略(例:海外展開、DX推進)を実現するのは、理念を体現したどんなリーダーか?」を具体的に描くことが、育成のブレない軸となります。

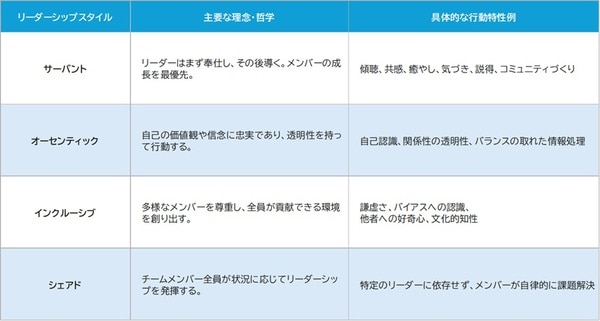

1.2 VUCA時代が求めるリーダーシップスタイルとは?

かつての「答えを知っている強力なリーダー」は、VUCA時代には機能しなくなりました。サーバント・リーダーシップやオーセンティック・リーダーシップに加え、近年ではさらに進んだ以下のスタイルが重要視されています。

- インクルーシブ・リーダーシップ

メンバー一人ひとりの違いを尊重し、誰もが安心して意見を言える環境を醸成するリーダーシップ。多様な視点を活かし、イノベーションを生み出す土壌を作ります。 - シェアド・リーダーシップ

特定のリーダー一人に依存せず、チームメンバー全員が状況に応じてリーダーシップを発揮するアプローチ。変化に迅速かつ柔軟に対応できる、自己組織化されたチームを育みます。

これらは、答えを提示する「管理者」ではなく、多様な人材から答えを引き出す「場を設計するファシリテーター」としてのリーダー像を示唆しています。

1.3 【実践ツール】育成の羅針盤となる「リーダーシップ要件定義書」

議論したリーダー像は、「リーダーシップ要件定義書」として文書化しましょう。これが、選抜・育成・評価の全てのプロセスにおける「北極星」となります。

◆【主要項目】

- 対象役職とミッション

どの役職で、どの事業戦略に貢献するのか - 主要な職責と期待成果(KPI)

何を達成する責任を負うのか - コア・コンピテンシー

○マインドセット/価値観: (例: 「やってみなはれ」の精神)

○行動スキル: (例: 多様な関係者と合意形成を図る力)

○専門スキル: (例: データ分析に基づく意思決定力) - 必須要件 vs. 望ましい要件

育成可能な要素と、選抜時点で必須の要素を区別

【Step 2】将来のコア人材を見極める「候補者の選抜と現状把握」

理想のリーダー像が定義できたら、次に「誰を育成するか」を選抜し、その候補者の現在地を正確に把握します。

2.1 属人的な評価を脱却する「タレントレビュー」

「うちの部署には候補がいない」という声はよく聞かれますが、それは埋もれているだけかもしれません。個々の管理者の主観だけに頼らず、「タレントレビュー会議」を導入し、組織横断でハイポテンシャル人材を発掘・評価する仕組みが有効です。

経営層やシニアマネージャーが参加し、実績やコンピテンシー評価、キャリア志向などのデータを基に議論することで、評価の客観性が高まり、部門を超えた抜擢が可能になります。

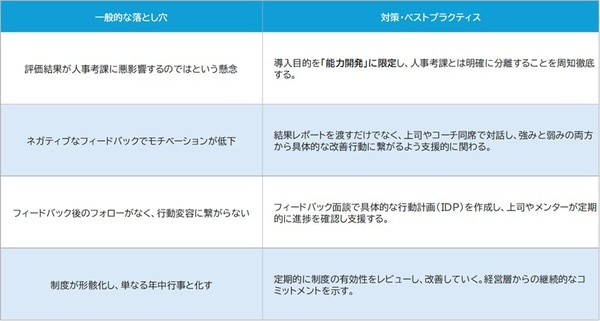

2.2 「360度フィードバック」を形骸化させない運用法

自己認識を高める強力なツールである360度フィードバックですが、運用を誤ると「犯人捜し」や「馴れ合い評価」に繋がり、逆効果になりかねません。

2.3 【実践ツール】成長を加速させる「個別育成計画(IDP)」

360度評価などで明らかになった「理想と現状のギャップ」を埋めるための具体的な行動計画を、「個別育成計画(IDP: Individual Development Plan)」として本人と上司が共同で作成します。

◆【IDPの主要項目】

- キャリア目標

短期・長期の展望 - 育成課題

360度評価などから特定された課題 - 育成目標(SMART原則)

(例: 3ヶ月以内にコーチングスキルを習得し、部下との1on1で3回以上実践する) - 具体的なアクションプラン

(OJT、研修、読書、メンタリングなど) - 必要なサポート

(上司の支援、予算、時間など) - 評価方法

どのように達成度を測るか

IDPは、育成を「受け身」から「主体的」なものへ転換させ、「やらされ感」のない成長意欲を醸成します。

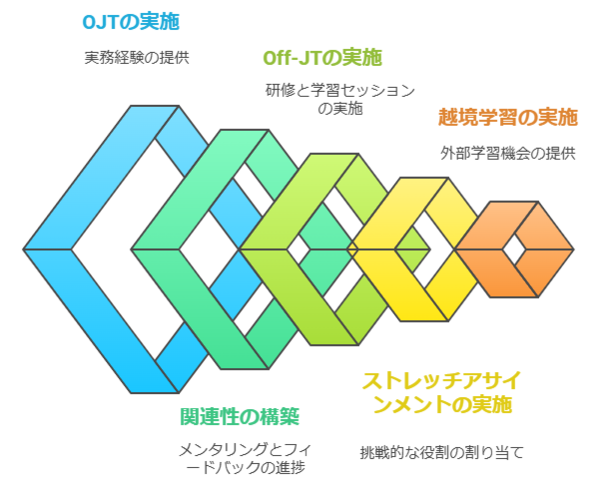

【Step 3】 経験と学びを最大化する「育成計画の設計と実行」

人は7割を経験から学ぶ(70:20:10の法則)と言われます。いかに良質な経験を設計し、そこからの学びを最大化するかが育成の核心です。

3.1 育成の3本柱 / Off-JT・OJT・関係性の構築

効果的な育成は、以下の3つの要素を意図的に組み合わせ、連動させることで実現します。

- OJT(実務経験)

ストレッチアサインメント、プロジェクトリーダーなど - 関係性の構築

上司による1on1、メンター制度、コーチング - Off-JT(研修)

スキル研修、eラーニング、他流試合の場

研修(Off-JT)で学んだことを、すぐに実務(OJT)で実践し、その結果や悩みを上司やメンターとの対話(関係性の構築)で振り返る、というサイクルを回すことが重要です。

3.2 OJTの核「ストレッチアサインメント」を成功させる秘訣

現状のスキルより少し難易度の高い役割(ストレッチ)を与えることは、成長を促す特効薬ですが、注意が必要です。

- 「丸投げ」はNG

期待成果と成功基準は明確に伝え、致命的な失敗を防ぐ最低限のサポート(足場づくり)は行う。 - 「過保護」もNG

しかし、上司が先回りして手助けしてはならない。本人が困難を乗り越える経験そのものが成長に繋がる。P&Gなどでは、この「任せる文化」が根付いています。 - IDPと連動させる

本人の育成課題に沿った課題を選定することで、納得感とモチベーションが高まります。

3.3 境界を越えさせる「越境学習」という起爆剤

日常業務の延長線上では得られない飛躍的な成長を促すのが「越境学習」です。所属組織の境界を越え、外部の新たな環境で学ぶ経験は、視野を広げ、変革マインドを醸成します。

- コカ・コーラ ボトラーズジャパンでは、あえて「自分の利き腕が通用しない環境」に身を置く越境型研修で、変革リーダーを育成しています。

- ローンディールのような企業間レンタル移籍サービスや、NPOでのプロボノ活動なども有効な選択肢です。

特に、イノベーション創出やグローバル対応力が求められるリーダーの育成において、高い投資対効果が期待できます。

ステップの先へ / 持続的な育成体系の構築

3つのステップを回すだけでなく、それを支える仕組みを構築することで、リーダー育成は持続可能になります。

事業継続性の鍵「サクセッションプラン」との統合

リーダー育成は、特に重要なポジションの後継者育成計画(サクセッションプラン)と不可分一体で考えるべきです。

- 花王では、後任候補を「Ready Now(即戦力)」「Ready Soon(1~3年後)」などに分類し、計画的に育成しています。

- 日本IBMでは、主要ポストに対し最低3名の後継者候補を確保することを目指しています。

サクセッションプランと統合することで、育成は「一般的な能力開発」から「将来の経営を担う人材パイプラインの構築」という、より戦略的な活動へと昇華します。

育成の投資対効果を可視化する「KPI設定」

「育成は大事だが、効果が見えにくい」という悩みに応えるため、適切なKPIを設定し、効果を測定することが重要です。

先行指標で育成プログラムの途中改善を行い、遅行指標で長期的な経営への貢献を証明することで、経営層の理解と継続的な投資を得やすくなります。

なぜリーダー育成は失敗するのか?【3つの典型的な落とし穴】

多くの企業が多大なコストと時間を投じながら、なぜリーダー育成に失敗してしまうのでしょうか。成功戦略を学ぶ前に、よくある失敗の本質的な原因を理解しておくことが極めて重要です。

【ケーススタディ】A社の失敗

中堅IT企業のA社は、経営陣の号令のもと、次世代リーダー育成プロジェクトを発足。人事部が主導し、外部から高額なリーダーシップ研修を導入しました。候補者として選抜された若手社員たちは、数日間の研修で最新の理論を学び、高いモチベーションで職場に戻りました。

しかし、半年後、彼らのほとんどに行動変容は見られませんでした。研修で学んだスキルを活かそうにも、現場の上司からは「理想論はいいから、目の前の仕事をやれ」と一蹴される始末。研修後にアサインされた新規プロジェクトも、実質的には「丸投げ」で、十分なサポートや権限委譲はなく、候補者たちは疲弊していきました。 結局、1年後には候補者のうち2名が「ここでは成長できない」と退職。プロジェクトは事実上の失敗に終わりました。

A社の事例は、多くの企業が陥りがちな3つの典型的な落とし穴を示しています。

落とし穴 / 研修の「実施」が目的化する

A社は「高額な研修を実施した」という事実だけで満足してしまいました。しかし、育成の出発点は「自社にどんなリーダーが必要か」という要件定義です。この定義が曖昧なままでは、どんなに優れた研修も「打ち上げ花火」で終わってしまいます。

落とし穴2 /「経験の放置」という名の無関心

人は経験から最も多くを学びます(70:20:10の法則)。しかし、ただ困難な仕事(ストレッチアサインメント)を与えるだけでは、それは「放置」であり「育成」ではありません。A社のように、上司による適切なサポートや、経験を振り返り次に活かすための対話(フィードバック)がなければ、経験は成長の糧にならず、ただの「苦行」で終わります。

落とし穴3 / 現場を巻き込まない「人事部主導」の限界

リーダー育成の成否を最終的に左右するのは、人事部ではなく現場の上司です。候補者の日々の行動に最も影響を与える上司が育成の重要性を理解し、協力しなければ、育成は機能しません。A社の失敗は、経営層と人事部だけで盛り上がり、現場の当事者意識が欠如していたことに根本的な原因があります。

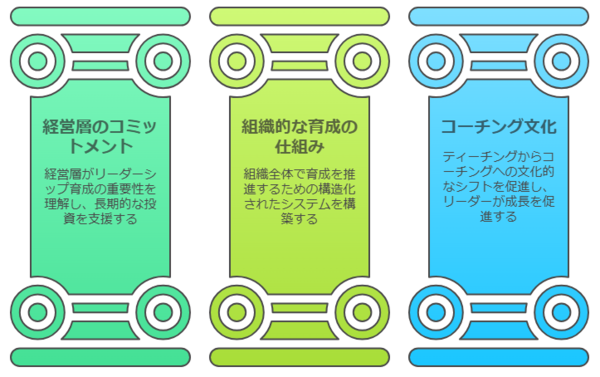

次世代リーダー育成を失敗させないための3つの鉄則

前述の失敗の落とし穴を避けるために、企業が守るべき鉄則は以下の3つです。

◆経営層の揺るぎないコミットメント

リーダー育成は短期的な成果が出にくいものです。経営層がその重要性を理解し、長期的な視点で投資し続ける姿勢を現場に示し続けることが不可欠です。

◆育成の「属人化」を防ぐ仕組みづくり

特定の上司の熱意だけに頼るのではなく、会社として育成の仕組み(タレントレビュー、メンター制度、キャリアパスなど)を構築し、現場の上司を巻き込みながら組織全体で取り組みます。

◆「教える」から「引き出し、任せる」への文化転換

上司や人事は、答えを与えるティーチングだけでなく、本人に考えさせ、気づきを促すコーチングのスキルを磨く必要があります。計算された失敗を許容し、権限を委譲することが、真のリーダーを育てます。

まとめ / 育成の本質は「土壌」を育むことにある

本記事では、次世代リーダーを育成するための網羅的な戦略と、その過程に潜む落とし穴について解説してきました。

理想のリーダー像を定義し、候補者を選抜し、良質な経験と内省のサイクルを回す。これらのステップは確かに重要です。しかし、本質はさらにその先にあります。

次世代リーダー育成の本質とは、完璧なスキルセットを持つ「スーパーマン」を一人創り上げることではありません。それは、多様なリーダーシップが次々と自然に生まれてくる「肥沃な土壌(エコシステム)」を、組織全体で育んでいく活動そのものです。

この土壌とは、心理的安全性が確保された職場で誰もが挑戦を恐れず、失敗から学び、互いにフィードバックを交わし合う文化に他なりません。それは、育成が特別な「プログラム」ではなく、日々の業務に溶け込んだ「当たり前のサイクル」として機能している状態です。

一人の傑出したリーダーに会社の未来を託す時代は終わりました。 これからの時代に求められるのは、多様な個性を持つリーダーたちが、それぞれの持ち場で自律的に能力を発揮し、時に協奏するオーケストラのような組織です。

本記事が、貴社の未来を奏でるリーダーたちを育む、豊かな土壌づくりの一助となれば幸いです。