従業員エンゲージメント向上完全ガイド~定義から具体的施策、成功の秘訣まで~

1.なぜ今「従業員エンゲージメント」が重要なのか?~日本企業の現状と、人的資本経営時代における企業の成長戦略~

「社員のモチベーションが上がらない…」「優秀な人材が定着しない…」 経営者や人事担当者の皆様にとって、これらは尽きない悩みではないでしょうか。実はその背景には、多くの日本企業が抱える深刻な課題、「従業員エンゲージメントの低さ」が潜んでいるかもしれません。

日本企業を覆う、エンゲージメント低迷という現実

最新の調査結果は衝撃的です。米ギャラップ社が発表した「State of the Global Workplace: 2023 Report」によると、日本で「仕事に熱意があり、会社に強い愛着を感じている」従業員の割合は、わずか5%。これは世界平均の23%を大きく下回り、調査対象国の中でも最低水準です。この事実は、多くの日本企業で従業員が自社への帰属意識や働く意欲を持てず、結果として生産性の低下や離職率の増加といった深刻な問題を引き起こしている可能性を示唆しています。 (注:ユーザー提供情報に基づき2023年のデータを記載しております。2024年に関する包括的なグローバルレポートが一般に参照可能となった場合、数値が更新される可能性があります。)

待ったなし!「人的資本経営」と企業に求められる責任

追い打ちをかけるように、企業経営のあり方も大きな変革期を迎えています。近年、「人的資本経営」という考え方が急速に広まり、人材をコストではなく「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出す経営スタイルが強く求められるようになりました。2023年3月期決算以降、上場企業には有価証券報告書での「人材育成方針」や「社内環境整備方針」といった人的資本に関する情報開示が義務付けられています。これは、企業が財務情報だけでなく、従業員のエンゲージメントのような非財務情報も、投資家に対する重要な経営成績の指標として示す責任を負うようになったことを意味します。

貴社の人事戦略は、この先生き残るために。

本記事では、従業員数300~1000名規模の中堅企業をメインターゲットに、 「従業員エンゲージメント」とは何か、その本質から、 なぜ今、これほどまでに重要視されているのか、 そして、エンゲージメント向上に取り組むことで企業が得られる具体的なメリット、 さらには、日々の業務に落とし込める実践的な手法、 特に、これからの企業成長の鍵を握る若手社員のエンゲージメントを高めるための具体的な支援ポイントに至るまで、詳細に解説していきます。

変化の激しい現代において、社員一人ひとりのモチベーションを高め、組織全体の活力を引き出すことは、企業の持続的な成長に不可欠です。この記事が、貴社に最適なエンゲージメント向上施策を見つけ出し、力強く実践していくための一助となれば幸いです。

目次[非表示]

- 1.1.なぜ今「従業員エンゲージメント」が重要なのか?~日本企業の現状と、人的資本経営時代における企業の成長戦略~

- 2.2.従業員エンゲージメントとは何か

- 2.1.定義と概念整理

- 2.1.1.◆情緒的エンゲージメント(Emotional Engagement)

- 2.1.2.◆認知的エンゲージメント(Cognitive Engagement)

- 2.1.3.◆行動的エンゲージメント(Behavioral Engagement)

- 2.2.ワークエンゲージメントとの違い

- 3.3.従業員エンゲージメントを高めることのメリット

- 3.1.生産性・業績の向上

- 3.2.離職率の低下と人材定着

- 3.3.職場文化・チームワークの改善

- 4.4.従業員エンゲージメント向上のための調査手法と注意点

- 4.1.エンゲージメントサーベイ(従業員意識調査)の基本

- 4.2.サーベイ活用の落とし穴と注意

- 4.2.1.◆「調査のための調査」になりやすい

- 4.2.2.◆サーベイ以外のデータ活用手法の提案

- 5.5.中堅企業が取り組みやすいエンゲージメント向上施策

- 5.1.社内コミュニケーションの改善

- 5.1.1.◆1on1面談の仕組み化

- 5.2.成長機会の提供とキャリア開発支援

- 5.3.公平な評価制度・報酬制度の見直し

- 5.3.1.◆評価基準・プロセスの透明化

- 6.6.若手社員を対象としたエンゲージメント強化策

- 6.1.自己効力感と自己有用感の醸成

- 6.1.1.◆自己効力感・自己有用感の定義と重要性

- 6.1.2.◆具体的施策

- 6.2.キャリア形成支援

- 6.2.1.◆キャリアビジョンワークショップ

- 6.2.2.◆ローテーション制度やジョブシャドウイング

- 6.3.関係性構築支援

- 6.3.1.◆メンター制度・バディ制度の運用ポイント

- 6.3.2.◆チームビルディング研修やグループワーク

- 6.4.グロースマインドセット(Growth Mindset)の醸成

- 6.4.1.◆グロースマインドセットとは

- 6.4.2.◆具体的施策

- 7.7.エンゲージメント施策を成功させるポイントと注意点

- 7.1.経営陣のコミットメントを得る

- 7.1.1.◆実施例・ポイント

- 7.2.施策導入後の定着フォロー

- 7.2.1.◆実施例・ポイント

- 7.3.従業員目線での施策設計とコミュニケーション

- 7.3.1.◆実施例・ポイント

- 7.4.継続的な効果測定と改善

- 7.4.1.◆実施例・ポイント

- 7.5.失敗しやすいケースと回避策

- 8.8.まとめと今後のステップ

- 8.1.全体の振り返り

- 8.2.すぐに取り組めるアクションチェックリスト

- 8.3.今後のポイント

2.従業員エンゲージメントとは何か

定義と概念整理

従業員エンゲージメント(Employee Engagement)とは、社員が自社の理念・ビジョンに共感し、自ら積極的に行動して組織の成果に貢献しようとする意欲・愛着心を指します。一般的には以下の3つの要素で捉えられることが多いです。

◆情緒的エンゲージメント(Emotional Engagement)

会社や同僚、上司に対してポジティブな感情を抱き、「ここで働くことが誇りである」と感じる状態。

◆認知的エンゲージメント(Cognitive Engagement)

自社のビジョンや目標、ミッションをしっかり理解し、自分の役割が組織全体にどのように貢献しているかを認識している状態。

◆行動的エンゲージメント(Behavioral Engagement)

業務時間を超えても会社のために努力したり、積極的に改善提案を行ったりするなど、自発的に行動する状態。

上記の要素がそろうことで、従業員はただ「仕事をこなす」だけでなく、「会社のために貢献したい」という主体性を発揮し始めます。これが高まると組織全体のパフォーマンス向上に寄与します。

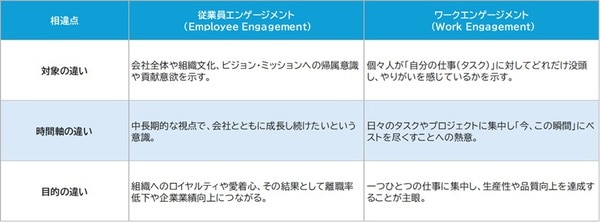

ワークエンゲージメントとの違い

しばしば混同されがちな概念に、ワークエンゲージメント(Work Engagement)があります。両者は密接に関係しながらも、異なる点があります。

したがって、従業員エンゲージメントを高めるには、「会社組織全体に対する帰属意識」を醸成する施策が不可欠です。一方、ワークエンゲージメントを高めるには、仕事そのものに対する適切な役割設計やスキル支援が有効です。両者は補完関係にあるため、エンゲージメント向上施策を検討する際には、それぞれのゴールを意識しながら施策を組み合わせることが重要です。

3.従業員エンゲージメントを高めることのメリット

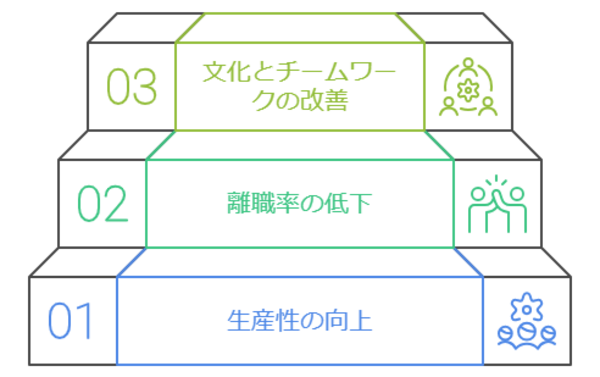

生産性・業績の向上

従業員エンゲージメントが高い状態では、会社の目標達成に対し「自分事」として捉える意識が強くなるため、結果的に生産性や業績が向上します。実際に、米ギャラップ社の「State of the Global Workplace: 2023 Report」によると、従業員エンゲージメントスコア上位25%の企業は下位25%の企業に比べ、生産性が14%高く、欠勤率(absenteeism)が81%低く、品質不良(生産不良やミス)が41%少ないことなどが報告されています(数値はレポート内のビジネスユニットレベルのメタ分析に基づくもので、ユーザー提供文の数値と一部異なります。最新レポートの数値を優先しました)。

日本国内でも、ある製造業A社(仮名、モデルケース)では、エンゲージメント向上施策として「全社共通目標を全社員に明示」「各部門長による毎月の業務振り返り(KPI進捗共有)」を実施した結果、半年後には売上高が前年同期比で10%増加し、欠勤率が6%から4%に低下するなどの成果が見られました。

【ポイント】

▼目標の可視化

会社のビジョンや部門単位のKPIを明確にし、全社員が自分の行動がどのように業績に結びつくかを理解する。

▼トップダウン&ボトムアップの連携

経営層から明確なメッセージを発信しつつ、現場からの提案も拾い上げる双方向コミュニケーションを促進する。

離職率の低下と人材定着

エンゲージメントが低い組織では、社員が「会社に愛着を感じられない」「将来のキャリアパスが見えない」といった理由から離職を選択する傾向が強まります。逆にエンゲージメントを高めると、社員は会社に残りたい・頑張りたいという意欲を持ちやすくなり、離職率が低下します。

あるIT企業B社(仮名、モデルケース)では、新卒3年以内の離職率が年間30%を超えていましたが、「入社後すぐのメンター制度導入」「四半期ごとのキャリア面談実施」「若手向け研修カリキュラム整備」を実施したところ、3年後の離職率が15%まで半減しました。これにより、採用・育成コストを抑制し、優秀な人材を社内に定着させる効果が得られました。

【ポイント】

▼早期フォロー体制

入社後3ヶ月以内にメンターとの定期面談を設定し、「不安や困りごと」を解消する環境を整備する。

▼キャリアパスの見える化

若手社員が将来のキャリアビジョンを描きやすいよう、部署間ローテーションやジョブシャドウイングを導入し、多様なキャリアパスを提示する。

職場文化・チームワークの改善

エンゲージメントの高い社員が多い職場では、チーム内の信頼関係やコミュニケーションが自然と活性化されます。プロジェクトの成功に向けてお互いに協力し合う意識が高まり、部署や階層を超えた協業が進展します。その結果、イノベーションの創出や改善提案が出やすい文化が醸成されます。

たとえば、小売業C社(仮名、モデルケース)では、現場スタッフ同士のコミュニケーションを促進するために「週次の売り場ミーティング」と「月次の全店合同オンライン報告会」を実施した結果、店舗同士で好事例を共有するようになり、その中から数百万円規模のコスト削減や売上アップにつながる改善提案が次々と生まれました。「従業員同士が率直に情報を共有できる風土」がイノベーションを生み出す好例といえます。

4.従業員エンゲージメント向上のための調査手法と注意点

エンゲージメントサーベイ(従業員意識調査)の基本

エンゲージメントを高めるには、現状把握→課題抽出→改善アクション→効果検証というPDCAサイクルを回すことが不可欠です。その入口として用いられるのが、エンゲージメントサーベイ(従業員意識調査)です。

サーベイ活用の落とし穴と注意

ただし、エンゲージメントサーベイだけでは限界があることを理解しておく必要があります。以下のような落とし穴に陥る企業が散見されます。

◆「調査のための調査」になりやすい

▼アンケート実施が目的化

調査を実施しただけで「やったつもり」になり、結果を活かした改善行動を起こせないパターン。

▼本音が出にくい

回答者が「匿名とはいえ、上司や経営陣に本音をさらけ出すのは抵抗がある」と感じる場合、建前回答(リップサービス)に終始し、実態が把握できない可能性がある。

▼運用負荷が大きい

半期ごとや年次で膨大なボリュームの分析を行うと、担当者のリソースが逼迫し、フォローアップ施策が後手に回るケースがある。

◆サーベイ以外のデータ活用手法の提案

アンケート調査だけで本音が引き出せない場合や、調査負荷を軽減したい場合には、研修でのアウトプットや日々の業務データを活用したアプローチもおすすめです。

▼研修内ワークシート・グループワーク報告の定量化

- 研修プログラム実施時に、「現在の課題」「理想の組織像」「自分ができるアクション」などをワークシートに記載させる。

- ワークシートの内容を定量スコア化し、部門別・職位別の傾向を分析する。

- 「なぜそう感じたか」「どんなサポートが欲しいか」といった自由記述をテキストマイニングして共通テーマを抽出。

▼1on1面談ログ・離職面談結果の分析

- マネージャーが実施した1on1での“ACTION ITEM”や“悩み・要望”を記録し、キーワード化して傾向を確認。

- 離職面談のヒアリング内容をまとめ、「退職理由」「改善要望」「働きがいに関する感想」などをデータ化し、早期離職の兆候を把握する。

5.中堅企業が取り組みやすいエンゲージメント向上施策

社内コミュニケーションの改善

◆1on1面談の仕組み化

▼マネージャーと部下の1on1面談実施ルール

- 週1回〜月1回の頻度で1on1を行い、「業務進捗」「課題感」「キャリア相談」「メンタルヘルスチェック」などを定期的に確認。

- 導入前に全マネージャー向けに1on1研修を実施し、「傾聴スキル」「質問力」「フィードバックの仕方」を学ぶ機会を提供。

- 面談内容は専用シート(プロンプト付き)に記録し、人事部とマネージャーが共有。あとから振り返りができるように運用。

▼効果

- 部下は悩みや不安を早期に相談できる安心感が得られ、エンゲージメントが向上。

- マネージャーは部下の状況を把握できるため、適切な支援や業務分担が可能となり、生産性も向上。

成長機会の提供とキャリア開発支援

◆定期的な研修プログラムとトレーニング

▼研修プログラム例

- ビジネス基礎研修

新入社員向けにビジネスマナー・メールコミュニケーション・ドキュメント作成スキルを習得させる。 - リーダーシップ研修

中堅社員向けにマネジメントスキル・問題解決手法・コーチングスキルを学ぶプログラムを提供。 - DXリテラシー研修

全社員対象に、業務効率化のためのRPAやAIツール活用方法を実践形式で習得させる。

▼実施手法

- 集合研修

講師を社外から招いてハンズオン形式で2日間程度の合宿研修を実施。 - eラーニング

学習進捗を可視化し、全国拠点の社員にも同時に受講させることが可能。 - オンデマンドセミナー

外部講師をオンラインで招き、最新トレンドや業界施策をリアルタイムでキャッチアップする機会を提供。

◆【若手向け】メンター制度の導入とマッチング

▼メンター制度の基本設計

- メンター役

部門長や役職者など、業務経験が豊富な社員をメンター候補として選定。 - メンティー役

入社1~3年目の若手社員を対象に募集。 - マッチング方法

自己申告制アンケートを用いて、「業務分野」「キャリア志向」「相性」を考慮してマッチング。

▼運用ルール

- 1回以上、メンター・メンティーで1on1面談を実施し、業務の悩みやキャリアプランについて話し合う。

- メンターには「フォローアップチェックリスト」を用意し、メンティーの課題・目標設定をサポートする。

- 半期ごとに「メンターレビュー」を実施し、メンティーのモチベーションやスキル向上度合いを可視化し、場合によってはペア変更などでサポート体制を強化。

▼効果

- 若手社員は自分の悩みを気軽に相談できる相手を得ることで、安心して業務に集中できる。

- メンターは育成経験を通じてマネジメントスキルを磨き、中長期的に社内の次世代リーダーとして育成される。

◆【若手向け】キャリアパス図の作成と“Will-Can-Must”の活用

▼キャリアパス図の作成

- 各部門において、入社〜10年目までの標準的なキャリアステップを図で可視化。

- 部門ごとに求められるスキルセットや資格、経験年数を明示し、若手が将来像をイメージしやすくする。

▼“Will-Can-Must”フレームの活用方法

- Will(やりたいこと)

若手社員自身が「将来どんな仕事をしたいか」を研修や1on1で言語化。 - Can(できること)

現状のスキルや実績を棚卸し、自己評価シートで整理。 - Must(やらなければならないこと)

会社や上司から期待される役割や成果を明確化。 - これらを一枚のワークシートにまとめ、メンターや上司とすり合わせながら次期目標を設定。

▼効果

若手社員が自分の現状と将来像を俯瞰し、今取り組むべき課題が明確になるため、モチベーションアップにつながる。

公平な評価制度・報酬制度の見直し

◆評価基準・プロセスの透明化

▼目標設定(MBO)の明確化

- 各社員が年度初に「業績KPI」「行動KPI」を数値化して掲示し、上司と合意の上で承認。

- 半期ごとに進捗確認を行い、目標の達成度を「見える化」しておく。

▼評価面談のルール化

- 年次評価だけでなく四半期ごとに「中間評価面談」を実施し、上期の振り返りと下期の目標すり合わせを行う。

- 評価基準やウェイト(業績:50%、行動:50%など)を社内イントラにて公開し、全社員がいつでも確認できる状態を整える。

6.若手社員を対象としたエンゲージメント強化策

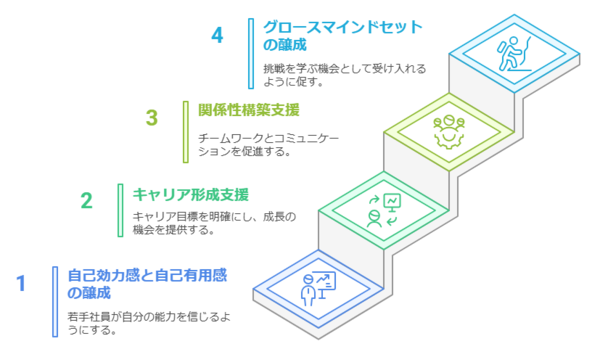

若手社員(入社1~3年目)は、自分自身のキャリアや働き方に対して漠然とした不安を抱きやすく、他社への転職意欲も高くなる時期です。彼らのエンゲージメントを向上させるためには、自己効力感や自己有用感の醸成、キャリア形成支援、関係性構築支援、グロースマインドセット育成といったポイントに着目し、以下のような施策を実施すると効果的です。

自己効力感と自己有用感の醸成

◆自己効力感・自己有用感の定義と重要性

自己効力感(Self-Efficacy)とは、「自分には目標を達成する能力がある」という自己信頼の感覚です。この概念は、心理学者のアルバート・バンデューラ(Albert Bandura)によって提唱されました(出典:Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. W. H. Freeman.)。

一方、自己有用感(Sense of Usefulness/Contribution)とは、「自分は他者や組織の役に立っている」「自分の存在や行動には価値がある」と感じる感覚を指します。

入社間もない若手は、業務の難易度に直面するほど「自分にはできないかもしれない」(自己効力感の低下)、「自分は役に立っていないのではないか」(自己有用感の低下)という不安を抱きやすくなります。しかし、これらの感覚を高めることで、挑戦に対してポジティブに取り組めるようになり、結果としてエンゲージメント向上や離職防止につながります。特に自己有用感は、組織への貢献実感と深く結びつくため、エンゲージメントにおいて重要な要素です。

◆具体的施策

▼小さな成功体験と貢献実感の機会提供

- 目標細分化

大きなタスクを「1週間以内に完了できる工程」に分割し、達成ごとに「よくやった!」とフィードバックを送る(自己効力感の向上)。 - 貢献の可視化

若手の業務がチームや顧客にどのように役立ったかを具体的に伝え、感謝の言葉を添える(自己有用感の向上)。 - ミニプロジェクト

短期(1ヶ月以内)で完結するプロジェクトを若手に任せ、成果を社内プレゼンで共有。成功時には全社メールで称賛し、貢献を明示する。

▼1on1での振り返りと承認

- 毎週の1on1で「●●はうまくいった(達成・成長)」「★★を通じてチームに貢献できた」という実績・課題を振り返り、達成度合いや貢献度をチャート化して可視化。

- 上司から具体的な行動や成果に対する承認と感謝を伝えることで、自己効力感と自己有用感を高める。

- 面談シートに「この1ヶ月でうまくいったポイントと貢献」「次月の目標」を記入し、次回面談で振り返る流れを作る。

▼研修後のアウトプット課題とフィードバック

- 社内研修(例:ビジネス基本スキル研修)で学んだ内容をもとに、「自分ならではの業務改善提案」をワークシートにまとめ、その成果を部門マネージャーに報告。

- 提案が採用された場合、成功体験として社内ニュースレターに掲載し、他部署にも共有。その際、提案が組織にどのような良い影響を与えたかを具体的に示す。

▼Mentoringプログラムでの成功体験と貢献実感の創出

- メンターとペアになり、定期的に「今月のSmall Win(小さな成功)」と「チームへの貢献ポイント」を共有。

- メンターは、メンティーの成果や貢献を部門長の前で紹介し、「認められている」「役に立っている」という実感を与えることで、自己効力感と自己有用感を強化。

▼感謝や称賛を伝え合う文化の醸成

- サンクスカードやピアボーナス制度などを活用し、従業員同士が日々の業務における小さな貢献や協力に対して感謝を伝え合う機会を設ける。これにより、誰もが他者の役に立っていることを実感しやすくなる。

キャリア形成支援

◆キャリアビジョンワークショップ

▼ワークショップの流れ例

- オリエンテーション

キャリアの意義や意識づけ(キャリア自律の重要性)を説明。 - 5年後・10年後の理想像作成

ワークシートにイラストやキーワードを書き出し、グループディスカッションを通じて共有。 - 社内ロールモデルとの交流

先輩社員を招いたパネルディスカッションを実施し、実際のキャリアパスを聞くことでリアリティを持たせる。 - “Will-Can-Must”シート作成

自分のやりたいこと(Will)、今できること(Can)、会社が期待すること(Must)を整理し、短期・中期の目標を設定。

▼効果

- 若手は具体的なキャリア目標を描けるようになり、「この会社で頑張り続ける意義」を明確化できるため、エンゲージメントが向上する。

- ワークショップ後は、HR部門が半年ごとにフォローアップ面談を実施し、達成状況を確認。必要に応じて目標シートを更新する。

◆ローテーション制度やジョブシャドウイング

▼ローテーション制度

- 入社2~3年目の若手社員を対象に、半年間ごとに異なる部署へ異動(営業→マーケティング→企画など)し、広い視野を養う。

- 各ローテーション先で「ミニプロジェクト」を任せ、一定の成果を求める。ローテーション終了後に上長・ローテ先責任者から評価をもらうことで、自分の適性を知ることができる。

▼ジョブシャドウイング

- 一日または半日、先輩社員に同行して業務を観察し、実際に仕事の進め方やコミュニケーション方法を学ぶ。

- ジョブシャドウイング後にフィードバックシートを提出し、「学んだこと」「自分が活かせるポイント」を整理。

このように、異なる部署や先輩社員に触れる機会を作ることで、若手は自分のキャリアの幅を実感し、会社に残る意欲が高まります。

関係性構築支援

◆メンター制度・バディ制度の運用ポイント

▼メンター制度の運用例(再掲)

- メンターを任命する際には、社内公募で「育成に熱意のある社員」を集め、希望者同士でマッチング。

- メンティーとなる若手社員は自分のキャリア希望に合わせてメンターを選択。

- メンターには研修「メンタースキル基礎」を受講させ、効果的な傾聴やコーチングができるようにする。

- 月1回の定例1on1に加え、必要に応じて「ランチミーティング」を設け、カジュアルな相談を促進。

▼バディ制度の導入例

- 同期入社の仲間(バディ)とペアを組み、業務面だけでなくプライベートな悩みも相互フォロー。

- 「バディランチ予算」を毎月一定額支給し、気軽にコミュニケーションできる場を提供。

- 1on1同様、バディとの振り返りシートを作成し、お互いの学びや課題を共有。

◆チームビルディング研修やグループワーク

▼コミュニケーションワークショップ

- 例えば、50分×2コマのプログラムで「ブラインドワールド(目隠しされたペアが声だけで協力して簡単な迷路を突破)」など、コミュニケーションの重要性を身体感覚で学ぶアクティビティを実施。

- 研修後は学んだ気づきをワークシートにまとめ、「自分が業務で活かす方法」をペアで発表。

▼部署横断プロジェクト

- 新規事業や社内改善プロジェクトを立ち上げ、若手中心のチームで取り組ませる。

- プロジェクト終盤には全社報告会を開催し、成果を発表。成功体験や達成感を共有することでチームへの愛着が深まる。

これらを通じて、若手同士だけでなく、先輩・上司とも良好な関係を築く機会を増やすことで、孤立感を感じさせず、組織へのエンゲージメントを高める環境が整います。

グロースマインドセット(Growth Mindset)の醸成

◆グロースマインドセットとは

グロースマインドセットとは、能力は努力によって伸ばせるという考え方で、失敗やミスを「学びの機会」と捉え、挑戦を繰り返す姿勢を指します。この概念は、スタンフォード大学の心理学者キャロル・S・ドゥエック(Carol S. Dweck)によって提唱されました(出典:Dweck, C. S. (2006). Mindset: The new psychology of success. Random House. 日本語訳:キャロル・S・ドゥエック (著), 今西康子 (訳) (2016). 『マインドセット:「やればできる!」の研究』 草思社)。若手社員がこのマインドセットを身につけることで、目標達成に向けて粘り強く取り組み、結果的にエンゲージメントが高まります。

◆具体的施策

▼研修プログラムに失敗事例分析ワークを導入

- 実際に社内で起きた失敗プロジェクト(社外秘情報は伏せつつ)をケーススタディとして提示し、グループワークで「失敗要因」「改善策」「次に活かすポイント」をディスカッション。

- 各グループの発表後に講師や経営層がフィードバックを行い、「失敗から得られる学び」を全社で共有する。

▼フィードバック文化の醸成

- マネージャー研修で「プロセス重視のフィードバック方法」を学び、「成果が出なかった理由ではなく、挑戦した過程に着目して称賛する」方法を習得。

- 例:「Aさん、今回の企画提案は数字分析を自分で深掘りしてくれてありがとう。次は××というポイントも意識するとさらに良くなるよ」というように、努力や学びを具体的に言葉にする。

▼チャレンジシートの配布

- 日常業務の中で「今週チャレンジするタスク」「挑戦した結果の学び」「次にやるべき改善点」を書き込むシートを全員に配布し、週次ミーティングで共有。

- 毎週の発表を通じて、失敗を恐れず挑戦する文化を醸成し、徐々にグロースマインドセットを浸透させる。

▼リフレクション(振り返り)機会の提供

- 月次の「チームリフレクションミーティング」を開催し、各メンバーが「今月の学び」「次月の目標」を共有。マネージャーはプロセスや取り組み姿勢を評価し、次の成長につなげるフィードバックを実施。

- 「振り返りのフレームワーク」として、以下のような問いを用意

○うまくいったことは?

○なぜそれがうまくいったのか?

○うまくいかなかったことは?

○次回どのように改善するか?

このような取り組みを繰り返すことで、若手社員は「挑戦=成長の機会」と捉えやすくなり、新しいスキル習得や業務改善提案に積極的に取り組むようになります。

7.エンゲージメント施策を成功させるポイントと注意点

経営陣のコミットメントを得る

従業員エンゲージメント向上施策を成功させる上で最も重要なのは、経営陣が本気で取り組むことをメッセージとして発信することです。たとえ優れた制度やツールを導入しても、経営層の意識が低かったり「人事部門だけの仕事」とみなされると、組織に定着しません。

◆実施例・ポイント

▼トップダウンメッセージ

- CEOや経営幹部が社長(役員)メッセージを全社メールで配信し、エンゲージメント向上施策の意義や期待効果を明確に伝える。

- 経営企画会議や部門長会議で、エンゲージメント向上が中長期戦略の一環であることを位置付け、各部門長に責任を付与。

▼経営層自らの1on1参加

- 数ヶ月に1回、経営層が部門横断で若手社員との1on1を実施し、現場の声を直接吸い上げる。

- そのフィードバックを経営会議で報告し、施策検討に反映させることで、現場の声が“埋もれない構造”を作る。

▼経営層のKPI設定

- 経営層の評価項目に「従業員エンゲージメントスコア向上」や「離職率改善」などを組み込み、経営陣自身も成果責任を持つ。

施策導入後の定着フォロー

新しい制度やツールを導入しても、運用面が不十分だと形骸化してしまうのが中堅企業にありがちな失敗例です。導入フェーズに焦点が当たり過ぎて、運用面がおざなりになると、せっかくの施策も浸透しません。

◆実施例・ポイント

▼専任推進チームの編成

- 人事部内に「エンゲージメント推進チーム」を立ち上げ、ツールや制度が本当に使われているかをモニタリング。

- 導入から3ヶ月間は、週次で利用状況や定性フィードバックをヒアリングし、課題があればすぐに改善策を講じる。

▼定着度レビュー

- 施策開始後6ヶ月時点で「定着度レビュー会」を開催し、各部門長に導入状況や課題をヒアリング。

- 定着率が低い部門には個別フォローを実施し、部門横断ワークショップを通じて成功事例を共有する。

ピアサポーターの育成

- 各部署から「社内アンバサダー」や「ピアサポーター(社員が自発的にフォローする制度)」を選出し、運用促進にかかわってもらう。

- ピアサポーターには月次で「研修やイベントの案内」「困りごとをヒアリングし、人事にエスカレーション」の役割を担ってもらう。

従業員目線での施策設計とコミュニケーション

どれだけ優れた施策でも、従業員目線を欠いていると受け入れられないリスクがあります。特にトップダウンで一方的に制度を押し付けられると、「また上からの押し付けか」と反発を招き、かえってエンゲージメントを低下させてしまうこともあります。

◆実施例・ポイント

▼事前ヒアリング・ワークショップ

- 制度やツールを導入する前に、該当する部門のメンバーを集めてワークショップを実施し、「どんな制度があれば働きやすくなるか」「何に困っているか」を直接ヒアリングしてから設計する。

- 実際の業務フローやコミュニケーション課題を満たすように施策をカスタマイズすることで、現場からの納得感が高まる。

▼従業員参加型プロジェクト

- 制度導入のための推進チームに、企画段階から若手社員や現場リーダーを参加させる。

- 「自分たちが作った制度だからちゃんと使おう」という当事者意識が生まれ、導入後の定着率が上がる。

▼情報発信の工夫

- 導入前・導入後のQ&AをまとめたFAQページをイントラネット上に用意し、誰でも参照できるようにする。

- 施策開始時には、部署ごとにミニ説明会を開催し、導入背景やメリットを繰り返し伝える。

継続的な効果測定と改善

エンゲージメント施策は「一度やれば完了」ではなく、継続的に磨き続けることが重要です。以下のようにKPIを設定し、定量・定性の両面で評価しながらPDCAを回しましょう。

◆実施例・ポイント

▼KPI設定例

- eNPSスコア

四半期ごとに調査し、前回比で+5ポイント向上を目指す。 - 離職率(若手・中途)

年間離職率を20%→15%に改善。 - 1on1実施率

全社で90%以上を維持。 - 研修アンケート満足度

80点以上をキープ。

▼定性インタビューと定量データのクロス分析

- 離職者インタビュー結果をテキスト化し、サーベイデータと比較して「何が離職要因だったのか」「どの施策が刺さったのか」を多角的に考察。

- 1on1ログや研修アウトプットデータを活用し、「どの部門・どの年代でどんな課題が多いか」を把握し、施策を細分化・カスタマイズする。

▼定期レビューと改善策の実行

- 半期に一度、人事部主導で「エンゲージメントレビュー会」を開催し、KPI進捗や定性フォローの状況を経営層へ報告。

- 必要に応じて優先施策を変更し、予算を再配分するなど柔軟に対応。

- レビュー会議後には、各部門長に「次期改善施策」「担当責任者」「期限」を明確にしたアクションプランを提示し、実行状況を月次でフォローアップ。

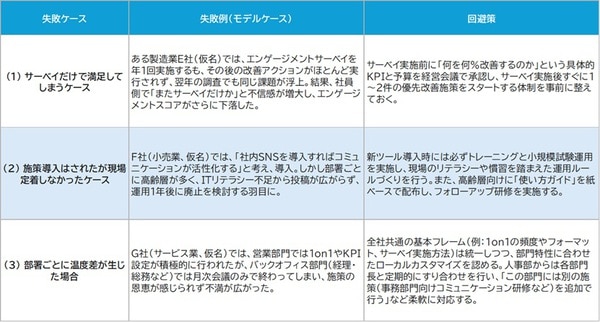

失敗しやすいケースと回避策

8.まとめと今後のステップ

全体の振り返り

- 従業員エンゲージメントとワークエンゲージメントの違い

○ 従業員エンゲージメント:会社・組織への愛着と貢献意欲

○ ワークエンゲージメント:仕事そのものへの没頭度と熱意

○ 双方を高めることで、企業全体の生産性・定着率・イノベーションが促進される。 - エンゲージメント向上によるメリット

○ 生産性・業績向上、欠勤率低下、品質改善

○ 離職率低下、人材定着、採用コスト削減

○ ポジティブな職場文化醸成とイノベーション促進

○ 企業イメージ向上、顧客満足度アップ - 調査手法の注意点と研修アウトプット活用の重要性

○ エンゲージメントサーベイだけでは本音を引き出しにくいリスク

○ 研修ワークシートや1on1ログ、eラーニングデータなどを併用し、クロス分析を行うことで実態を把握する。 - 若手向けの具体策

○ 自己効力感・自己有用感:小さな成功体験と貢献実感の機会提供、1on1振り返りと承認(Bandura, 1997)

○ キャリア形成:キャリアビジョンワークショップ、ローテーション制度、ジョブシャドウイング

○ 関係性構築:メンター・バディ制度、チームビルディング研修

○ グロースマインドセット:失敗事例分析、プロセス重視のフィードバック、リフレクション支援(Dweck, 2006) - 成功要因と注意点

○ 経営陣のコミットメントを得る

○ 施策導入後の定着フォローを徹底

○ 従業員目線での施策設計とコミュニケーション

○ 継続的な効果測定と改善

○ 失敗しやすいケースへの準備と回避策

すぐに取り組めるアクションチェックリスト

以下は、明日からでも始められるCRETEアクションの例です。まずは小さく始め、成功体験を積み上げながら段階的に拡大してください。

- □ 経営層への提案資料作成

エンゲージメントの現状・課題・メリットをまとめたスライド資料を作成し、経営会議で提案。 - □ 現状把握のためのミニ研修ワークショップ実施

4~5名規模の若手グループを集めて「会社の強み・弱み」についてワークシートを実施し、課題感を可視化。 - □ 若手向けメンター・バディマッチングを試行

まずは3~5名の若手と3名のメンターを募り、1on1面談を半年間試験的に実施。 - □ 社内SNS活用ルール策定とトレーニング

SlackやTeamsを導入している場合は、簡単な利用ガイドを作成し全社員に配布。導入直後に「ハンズオン研修」を実施。 - □ 次回サーベイまでの優先施策ロードマップ作成

6ヶ月後に再度エンゲージメントサーベイを実施するスケジュールを確定し、その間に行うべき改善施策と担当者を明文化。

今後のポイント

◆継続的なデータ分析と現場ヒアリング

単に数値を追うだけでなく、社員のリアルな声を定期的に拾い上げ、施策に反映させる仕組みを継続的に改善する。

◆社員が主体的に意見を出せる風土づくり

社員全員が「声を上げれば何かが変わる」と実感できる環境を整備し、エンゲージメント施策を定着させる。

◆成功事例の共有と称賛文化の醸成

社内報やイントラネット、朝会などで、施策によって成果を生み出したチームや社員を紹介し、称賛する文化をつくる。

本記事を通して、従業員エンゲージメントを高めることの意義・メリットと、その具体的な施策・注意点を網羅的にお伝えしました。特に若手社員向けの施策は、将来の組織を支える人材を定着・育成する上で欠かせません。まずは自社の現状を正確に把握し、小さな成功体験を積み重ねるところからスタートしましょう。継続的にPDCAを回し、組織文化としてエンゲージメント向上を定着させることで、企業は競争力を高めつつ従業員とともに成長し続けることができます。

ぜひ、この記事を参考にして自社に合った施策を検討・実行いただければ幸いです。