異文化適応のUカーブ理論とは? ~多文化共生社会の課題解決と実践方法~

1. はじめに

日本では、少子高齢化が進む中で労働力人口が減少し、多くの企業が外国人労働者の採用に目を向けています。

厚生労働省によると、外国人労働者数は過去10年間で大幅に増加し、特に製造業、介護、IT業界などで採用が進んでいます。

しかし、外国人社員の適応は簡単ではありません。

- 言語や文化の違いが原因で職場に馴染めない。

- 日本特有の「暗黙の了解」や「長時間労働文化」に対するカルチャーショック。

- 定着率が低く、早期退職が増えることで採用コストが上昇。

これらの課題を解決するために注目されるのが、異文化適応のUカーブ理論です。

本記事では、異文化適応のUカーブ理論を深掘りし、外国人社員がスムーズに職場に溶け込むための具体的な支援策を解説します。

目次[非表示]

- 1.1. はじめに

- 2.2. 異文化適応のUカーブ理論とは

- 2.1.1. ハネムーン期(蜜月期)

- 2.2.2. ショック期(カルチャーショック期)

- 2.3.3. 回復期

- 2.4.4. 安定期(適応期)

- 3.3. 外国人社員が直面する異文化適応の課題

- 3.1.▼具体的課題

- 3.1.1.1. 言語の壁

- 3.1.2.2. 日本特有の職場文化への適応

- 3.1.3.3. 孤立感

- 3.2.▼企業にとってのリスク

- 4.4. Uカーブ理論を活用した具体的なサポート策

- 4.1.▼1. ハネムーン期を活用する

- 4.1.1.• 文化体験プログラムの導入

- 4.2.▼2. ショック期を支える

- 4.2.1.• メンター制度の導入

- 4.2.2.• カルチャーショック研修

- 4.3.▼3. 回復期を促進する

- 4.3.1.• フィードバックの提供

- 4.3.2.• チームイベントの開催

- 4.4.▼4. 安定期を維持する

- 4.4.1.• キャリアパスの明示

- 4.4.2.• 継続的なスキルトレーニング

- 5.5. 成功事例

- 5.1.▼事例1▼製造業A社 - 離職率50%削減の成功例

- 5.1.1.背景

- 5.1.2.施策:Uカーブ理論を活用した支援プログラム

- 5.2.▼事例2▼IT企業B社 - 多文化チームの生産性向上

- 5.2.1.背景

- 5.2.2.施策:チーム全体を対象にしたUカーブ理論の応用

- 5.2.3.Uカーブ理論が成功の鍵

- 6.6. まとめ

2. 異文化適応のUカーブ理論とは

異文化適応のUカーブ理論は、1955年にノルウェーの社会学者セバーン・リスガードが提唱した理論です。

リスガードは、国際学生や労働者が異文化環境で経験する心理的変化に着目し、4つの段階をモデル化しました。

▼Uカーブの4つの段階

1. ハネムーン期(蜜月期)

異文化の新しさや期待に満ちた高揚感の時期。

例:日本文化や職場環境の新鮮さを楽しむ。

2. ショック期(カルチャーショック期)

異文化との違いに直面し、ストレスを感じる時期。

例:日本特有の「察する文化」に戸惑う。

3. 回復期

異文化に慣れ始め、ストレスが軽減する時期。

例:簡単な日本語やルールを理解し、職場に馴染む。

4. 安定期(適応期)

異文化環境での生活が自然になり、自信を持って行動できる時期。

例:日本人同僚との交流が増え、成果を上げる。

3. 外国人社員が直面する異文化適応の課題

▼具体的課題

1. 言語の壁

・言葉のニュアンスが分からないため、指示を正確に理解できない。

・簡潔な日本語や英語の使用が望まれる。

2. 日本特有の職場文化への適応

・上下関係を重視する文化や、直接的な意見交換を避けるスタイルに戸惑いを感じる。

3. 孤立感

・家族や友人と離れて暮らし、職場内での孤独感を感じる。

▼企業にとってのリスク

これらの課題を放置すると、適応に失敗した外国人社員が早期に退職し、企業の採用コストが無駄になるだけでなく、職場全体の生産性低下にも繋がります。

4. Uカーブ理論を活用した具体的なサポート策

▼1. ハネムーン期を活用する

• 文化体験プログラムの導入

初期のポジティブな感情を利用して、外国人社員が日本文化や職場文化に早期に馴染むようサポートします。

例:会社周辺の観光案内や、地域のイベント参加。

▼2. ショック期を支える

• メンター制度の導入

外国人社員の不安を軽減するため、経験豊富な日本人社員や適応が進んだ外国人社員を相談役として配置します。

• カルチャーショック研修

日本特有の職場文化(報連相、ホウレンソウ)を説明するセッションを実施します。

▼3. 回復期を促進する

• フィードバックの提供

外国人社員の成果を評価し、適応の進展を褒めることで自己効力感を高めます。

• チームイベントの開催

チーム全員が交流を深めるイベントを定期的に開催し、チーム内での一体感を醸成します。

▼4. 安定期を維持する

• キャリアパスの明示

昇進やスキルアップの機会を提示し、長期的な成長をサポートします。

• 継続的なスキルトレーニング

日本語や専門スキルを高める研修を実施し、さらなる適応を促します。

5. 成功事例

▼事例1▼製造業A社 - 離職率50%削減の成功例

背景

A社は、日本国内の工場で労働力不足を補うために、東南アジアから技能実習生を積極的に採用していました。しかし、外国人社員の早期離職率が40%を超える状態が続き、大きな課題となっていました。特に、入社3~6か月後に多くの離職が発生しており、カルチャーショックや孤立感が原因と見られていました。

施策:Uカーブ理論を活用した支援プログラム

A社はUカーブ理論を基に、各段階に応じた適切なサポートを設計しました。

1. ハネムーン期

▽取り組み

入社直後に歓迎イベントを実施。

• 日本文化を紹介するワークショップを開催(例:茶道体験、地元の祭りへの参加)。

• 直属の上司や同僚との交流会を通じて、外国人社員が早く職場に溶け込めるようサポート。

▽成果

最初の1~2か月間、外国人社員の満足度が向上し、職場への期待感が高まった。

2. ショック期

▽課題

日本の職場文化(例:暗黙のルールや上下関係の重視)への戸惑いが大きく、孤立感やストレスを抱える社員が増加。

▽取り組み

1. メンター制度の導入

• 配属先ごとに、外国人社員の生活や業務をサポートする専任のメンターを配置。

• メンターが週1回の1on1ミーティングを実施し、悩みや困りごとをヒアリング。

2. カルチャーショック研修

• 「日本の報連相(ホウレンソウ)の重要性」や「仕事上の期待事項」を明確に説明する研修を開催。

• 社内の日本人社員にも、外国人社員の文化的背景を理解するための研修を実施。

▽成果

ショック期を迎えた3~6か月目の離職率が30%減少。外国人社員がメンターや同僚に悩みを相談しやすくなり、孤立感が軽減された。

3. 回復期

▽課題

業務に慣れてきたものの、自信を失ったりモチベーションが低下する社員が一部で見られた。

▽取り組み

1. 小さな成功体験を積ませる

• 簡単な作業や達成可能な目標を設定し、成功を実感できる環境を提供。

• 例:日本語での簡単な報告業務を任せる。

2. ポジティブなフィードバック

• 上司が成果を認めるだけでなく、具体的に「何が良かったのか」を言葉で伝える習慣を定着。

▽成果

社員の自己効力感が向上し、「自分もこの会社で貢献できる」という前向きな意識が高まった。

4. 安定期

▽課題

適応が進んだ後も、成長機会が限られると、長期的な定着に課題が生じる可能性。

▽取り組み

1. キャリアパスの提示

• 外国人社員が将来的にどのような役割を担えるかを明確化し、昇進の基準を共有。

2. スキルアップ研修の提供

• 技能向上のための研修や、日本語能力試験(JLPT)の受験費用を会社が負担。

▽成果

1年後の離職率が20%まで低下。安定期に入った社員の多くが次の目標を持つようになり、業務に対する意欲が高まった。

▼事例2▼IT企業B社 - 多文化チームの生産性向上

背景

B社は、アジアや欧米のエンジニアを積極的に採用しているIT企業です。しかし、外国人社員と日本人社員の間で文化的な摩擦が多発。特に、チーム内での意思疎通がスムーズにいかず、プロジェクト進行が滞る事例が見られました。

施策:チーム全体を対象にしたUカーブ理論の応用

B社は、Uカーブ理論を基に、外国人社員だけでなく日本人社員も巻き込んだ施策を実施しました。

1. ハネムーン期

▽取り組み

外国人社員向けの歓迎プログラムと同時に、日本人社員向けに「異文化理解研修」を実施。

• 研修内容:外国人社員の出身国の文化や価値観の特徴、日本の労働文化の違いを説明。

• 日本人社員が「外国人社員の視点」を理解する機会を設けた。

2. ショック期

▽課題

外国人社員が「直接的なコミュニケーション」を好むのに対し、日本人社員が「婉曲的な表現」を多用することで、意思疎通に混乱が生じていた。

▽取り組み

1. コミュニケーションルールの設定

• 会議での発言ルールを明確化(例:「意見を順番に発表」「フィードバックは簡潔に」など)。

• 日本人社員にも直接的なフィードバックを推奨。

2. バディシステムの導入

• 日本人社員と外国人社員を1対1でペアにし、業務や日常的な疑問を共有する時間を定期的に設定。

▽成果

• プロジェクトの進行速度が20%向上。

• 外国人社員が会議での発言機会を増やし、日本人社員も異文化を受け入れる姿勢を見せるようになった。

Uカーブ理論が成功の鍵

これらの事例は、Uカーブ理論を活用して、異文化適応の段階に応じた適切なサポートを提供することで、課題を解決した例です。どの段階でも、「相互理解」と「継続的なサポート」が鍵となりました。

企業がこの理論を活用することで、外国人社員の定着率やチーム全体の生産性向上を実現できる可能性があります。具体的な行動を今日から始めてみてはいかがでしょうか?

6. まとめ

この記事では、異文化適応のUカーブ理論を活用して、外国人社員が直面する課題を解決するための具体的な方法を解説しました。重要なポイントとして以下を挙げます。

- Uカーブ理論の4つの段階(ハネムーン期、ショック期、回復期、安定期)を理解し、それぞれの段階に応じたサポートが必要であること。

- 課題解決の具体策として、文化体験プログラムやメンター制度、フィードバックの提供、スキルトレーニングの実施など、多角的なアプローチが有効であること。

- 実際の企業事例からも、適切な支援が外国人社員の定着率向上や、チーム全体の生産性向上に寄与することが確認されています。

異文化適応の課題は、単に外国人社員の問題ではなく、企業全体の課題でもあります。相互理解と継続的なサポートを通じて、外国人社員が安心して働ける環境を整えることが、企業の競争力を高める重要な鍵となります。

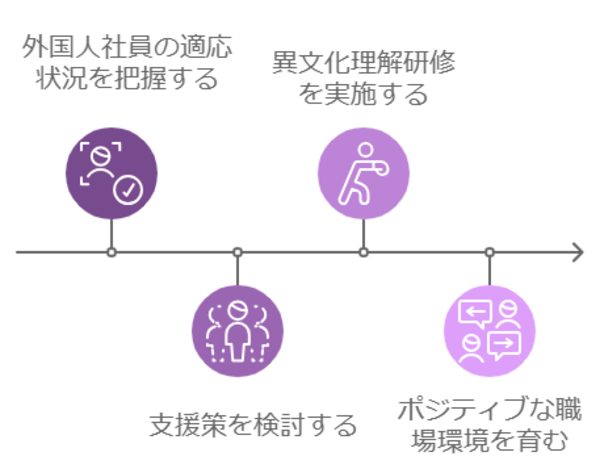

今日から始められる小さな一歩として、まずは以下を実践してみてください。

1.自社の外国人社員の適応状況をチェックし、どの段階にいるかを把握する。

2.メンター制度や簡単な文化体験プログラムなど、すぐに導入可能な支援策を検討する。

3.日本人社員への異文化理解研修を通じて、相互理解を深めるきっかけをつくる。

企業全体で異文化適応を支援する取り組みを始めることで、外国人社員だけでなく、日本人社員や職場全体の雰囲気もポジティブに変わる可能性があります。

異文化適応の課題は簡単に解決できるものではありませんが、適切な理論と実践に基づくサポートによって、多くの課題を克服することができます。

こちらの記事でも外国人従業員が組織に適応していくための本質的な考え方や方法論を紹介しておりますので、状況に応じてご活用頂けますと幸いです。

本記事が、貴社の外国人社員支援の一助となれば幸いです。今後の取り組みが実り多いものとなることを心よりお祈りしております。

当社では外国人採用のご支援はもちろん、外国人と日本人が協働し、双方が活躍していく組織文化形成のご支援(情報提供や研修など)も行っております。

外国人材の定着・活躍のお悩みや研修の実施をご検討の際は、下記サービスもご確認頂けますと幸いです。